Философские и исторические заметки

ЧАСТЬ 4. СОКРАТ И СЕГОДНЯ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ

Ещё в V веке до нашей эры Сократ совершил открытие: продуктом диалога является не истина как готовый артефакт, а взаимопонимание между людьми. Именно оно позволяет совместно действовать в мире, где единой для всех истины не существует.

Опираясь на это открытие, мы предлагаем «модель согласованного понимания». Её цель — не найти абстрактную истину, а показать, как люди с разными взглядами могут находить общий язык и строить общую реальность, не отказываясь от своей индивидуальности.

Сократ понимал, что подлинное знание — это не начётничество и не заучивание фактов, а глубокое понимание, которое возникает только когда мы подвергаем идеи проверке через вопросы и обсуждение. В современном мире, переполненном информацией, но испытывающем дефицит смысла, этот принцип работает как никогда. Но сегодня мы идём дальше Сократа — мы ищем не истину, а взаимопонимание.

Основы диалога

Чтобы понять, как работает диалог в нашей модели, рассмотрим его основные принципы.

Первый принцип: уникальность восприятия

Отправной точкой нашего подхода является фундаментальный факт: не существует единой реальности, одинаковой для всех. Каждый человек видит мир по-своему, через призму собственного опыта, убеждений и ценностей. Эти «личные миры» — не иллюзия. Они реальны и значимы для их носителей.

Простыми словами:

- то, что очевидно для вас, может быть неочевидно для другого;

- каждый человек — носитель уникального жизненного опыта;

- разные взгляды — это не ошибка, а особенность восприятия.

Этот принцип не утверждает, что реальности не существует. Он говорит, что у каждого из нас свой способ её воспринимать и осмысливать. Как несколько человек, смотрящих на гору с разных сторон, видят разные её части — все они видят реальную гору, но их описания будут отличаться.

Первый и главный наш вывод: реальность состоит не из одного объективного мира, а из бесчисленного множества субъективных, но от этого не менее действительных, «вселенных» — индивидуальных разумов. Каждая такая вселенная обладает собственной логикой, историей, аксиомами и «законами физики». Они не «иллюзорны» — они объективно существуют как сложные миры опыта и смысла.

Сущность диалога: поиск общего языка

Настоящий диалог — это не спор и не простой обмен мнениями. Это поиск точек соприкосновения между разными взглядами на мир. Его цель — обнаружить общий язык, который позволяет понять друг друга, несмотря на все различия.

Простыми словами:

- это попытка найти слова и понятия, которые будут иметь одинаковый смысл для обоих собеседников;

- общий язык — это как мост между двумя берегами: он не стирает различий, но позволяет перейти на другую сторону;

- такой диалог требует готовности не только говорить, но и слушать.

Например, когда учёный и религиозный человек находят общие слова для обсуждения вопросов — они создают тот самый общий язык, который делает диалог возможным.

Рождение понимания: общие основания

Когда общий язык найден, начинается главное — поиск общих оснований. Это фундаментальные принципы, ценности или опыт, которые оба собеседника признают истинными.

Общие основания — это может быть:

- признание одних и тех же фактов;

- разделение схожих моральных принципов;

- опора на одинаковые логические правила;

- общность жизненного опыта.

Каждое такое основание становится опорной точкой для дальнейшего взаимопонимания. Как фундамент дома — именно на этих признанных обеими сторонами принципах можно строить общее понимание.

Проще говоря: сначала мы учимся говорить на одном языке, а потом обнаруживаем, что есть вещи, в которых мы изначально согласны. Эти “точки согласия” становятся основой для любого содержательного диалога.

Рождение общего понимания: от фундамента к целостной картине

Общее понимание рождается и растёт в диалоге постепенно, как строительство здания взаимопонимания между двумя людьми.

Фундамент — это базовые согласия. Сначала мы закладываем фундамент — простые, но прочные основания, которые признаём обе стороны. Например: «логика едина для всех» или «желание найти ответ — это уже общая цель». Без этого фундамента любое здание понимания рухнет.

Стены — это общие концепции. На фундаменте мы возводим стены — согласованные понятия и определения. Это ответы на вопросы: «А что мы оба понимаем под “справедливостью”?», «Как определить “уважение” в этом разговоре?». Стены придают структуру общему пониманию и очерчивают его границы.

Крыша и архитектура — целостная картина. Когда стены построены, мы создаём крышу — целостную систему взаимосвязанных идей. Это не просто набор соглашений, а общая картина мира, которую мы построили вместе. Например, совместно выработанный подход к воспитанию детей или согласованное видение стратегии проекта.

Каждый новый уровень опирается на предыдущий. Нельзя построить прочные стены на хрупком фундаменте. И так же, как в архитектуре, красота и прочность итогового здания зависят от качества работы на каждом этапе.

Такой подход позволяет людям с разными взглядами не торопиться с выводами, а постепенно выстраивать общее понимание, обогащая друг друга через диалог.

Миссия Сократа: мастер диалога

Сократ предстаёт перед нами не как пророк, обладающий готовой истиной, и не как философ, предлагающий законченное учение. Его главная роль — мастер диалога, создавший уникальную технологию построения общих смыслов.

В чём суть его метода:

- он не говорит людям, что думать — он учит, как думать совместно;

- его вопросы — это инструменты для построения мостов между разными системами мышления;

- его диалоги — примеры того, как находить общие основания даже в самых сложных спорах;

- его метод превращает различия из источника конфликта в ресурс для общей силы;

- он показывает, как использовать уникальность партнёра для совместных проектов и гармоничного существования.

Почему это важно сегодня: в мире, где каждый имеет доступ к информации, но часто не умеет договариваться с другими, метод Сократа становится руководством по наведению смысловых мостов. Он не даёт ответов, но даёт инструменты для налаживания взаимопонимания и создания общей реальности.

Сократ похож на архитектора, который не строит здания сам, но учит других, как находить общий язык, согласовывать проекты и создавать то, что будет устраивать всех участников. Его метод — это ключ к превращению диалога в инструмент совместного творчества, где различия становятся основой для новых возможностей, а не причиной противостояния.

Различия как ресурс познания

Стремление к полному единству взглядов не только невозможно, но и вредно для поиска истины. Объективное разнообразие реальности требует разных подходов к её освоению. Именно различия между людьми — это не помеха, а ресурс для понимания.

Почему без различий истина беднеет:

- одинаковые взгляды не предлагают новых маршрутов — как несколько копий одной карты;

- отсутствие вопросов приводит к застою;

- упрощение сложных вопросов мешает увидеть глубину проблемы.

Практический приём: один вопрос, который меняет всё. Вместо того чтобы пытаться переубедить собеседника, задайте вопрос:

“Что твоё понимание этого вопроса может показать такого, чего не видно в моём?”

Этот приём превращает диалог из спора в совместное исследование. Вы перестаёте быть соперниками и становитесь соратниками, изучающими одну проблему.

Таким образом, ценность другого человека — не в том, что он думает так же, как мы, а в том, что его уникальный взгляд открывает нам части поля знаний, которые мы не смогли бы увидеть в одиночку.

Диалог там, где опыт невозможен

Существуют вопросы, где мы не можем использовать опыт в качестве доказательства. Мы не можем поставить эксперимент, чтобы окончательно установить, «что такое хорошая жизнь», «какую цель и значение имеет наша общая работа» или «как правильно воспитывать ребёнка». В этих областях не работает лобовое доказательство своей правоты, потому что сама «правота» здесь имеет иную природу.

Именно здесь метод Сократа и модель согласованного понимания перестают быть просто инструментом, а становятся альтернативой противостоянию.

Почему диалог незаменим?

- Этика и мораль: нельзя научно доказать, что «сострадание — это хорошо». Но в диалоге можно обнаружить, что мы одинаково понимаем ценность взаимопомощи и поддержки, — и построить на этом общую этику.

- Вкусы и ценности: бесполезно спорить, какая музыка лучше. Но в диалоге можно раскрыть друг другу своё восприятие и обогатить внутренний мир собеседника.

- Личные отношения: нельзя «доказать» партнёру, что он вас ранил. Но через диалог можно прийти к пониманию обиды и найти путь к примирению.

В таких ситуациях попытка «победить» в споре уничтожает саму суть обсуждаемого. Диалог же, понимаемый как совместный поиск, становится не просто разговором, а способом совместного бытия в мире неочевидного. Он позволяет строить общие смыслы там, где нет готовых истин, и создавать реальность там, где нет объективного арбитра.

Заключение: искусство мостостроения

В наше время, когда технологии соединили людей, но разделили их мнения, древний метод Сократа с вопросом «Что такое?..» становится спасательным кругом для человеческого взаимопонимания.

Эта модель — руководство по изменению самой цели общения. Мы начинаем видеть в другом человеке не противника с неправильными взглядами, а соавтора общей реальности.

Самое важное — мы понимаем, что различия между нами не мешают диалогу, а помогают ему. Они показывают, куда направить наши общие усилия, обогащают понимание и не дают нам остановиться в развитии.

Метод Сократа полезен в обычной жизни — в семейных разговорах, рабочих обсуждениях, общественных дискуссиях. Его суть в том, чтобы не бороться с различиями, а использовать их для общего роста.

Наша модель приглашает каждого из защитника своей правоты стать исследователем общего мира. Это требует смелости признать, что наша картина мира неполная, и мудрости ценить другие взгляды как дополнение к нашим собственным.

Такой путь ведёт не к победе одной стороны над другой, а к созданию общего понимания, которое богаче и полнее, чем было у каждого в начале. В конечном счёте, нам не нужна истина — нам нужно взаимопонимание, которое позволяет жить и действовать вместе.

Для работы с диалогом мы предлагаем два взаимодополняющих инструмента: модель качества понимания (Приложение А) и диагностическую спектральную модель (Приложение Б). Первая помогает оценить общий прогресс в диалоге и его результативность, вторая — проанализировать динамику по каждому отдельному вопросу.

Приложение А: модель качества взаимопонимания

А.1. Основная формула

Мы предлагаем формальную модель, описывающую, как качество рождающейся в диалоге истины зависит от общего поля знания и мастерства собеседников.

Чтобы описать процесс диалога как постепенное освоение общего поля знания, мы предлагаем математическую модель, основанную на формуле:

\[V_i = V_{\text{max}} \cdot \left(1 - e^{-k \cdot \frac{C}{T}}\right)\]А.2. Что означают переменные?

T — общий объём оснований: всё, что можно понять в рамках обсуждаемой темы — все значимые факты, принципы, ценности и опыт. Чем сложнее тема, тем больше необходимое T.

Пример:

- бытовой вопрос (выбор маршрута):

T = 5-15; - профессиональная тема (стратегия проекта):

T = 20-40; - философская проблема (справедливость):

T = 50-100.

C — совпадающие основания: та часть общего поля (T), которую собеседники признали и согласовали в ходе диалога. Это «зона взаимопонимания».

Vi — качество истины, 0–100%: насколько полной, глубокой и устойчивой является общая картина, построенная в диалоге.

Vmax — потенциал понимания, 0.7–0.9: теоретический предел качества истины для данной темы. Никогда не достигает 100%, так как полное понимание недостижимо.

k — коэффициент Сократа: мастерство ведения диалога. Показывает, насколько умело участники превращают найденные согласия (C) в качественное взаимопонимание (Vi).

k ~ 0.3: поверхностный разговор, неглубокие вопросы.k ~ 1.0: содержательный диалог, активное слушание.k > 1.5: искусство сократовского вопрошания, совместное мышление.

N — объём различий: естественным образом определяется как N = T - C. Это не «разногласия», а неосвоенный потенциал для роста взаимопонимания.

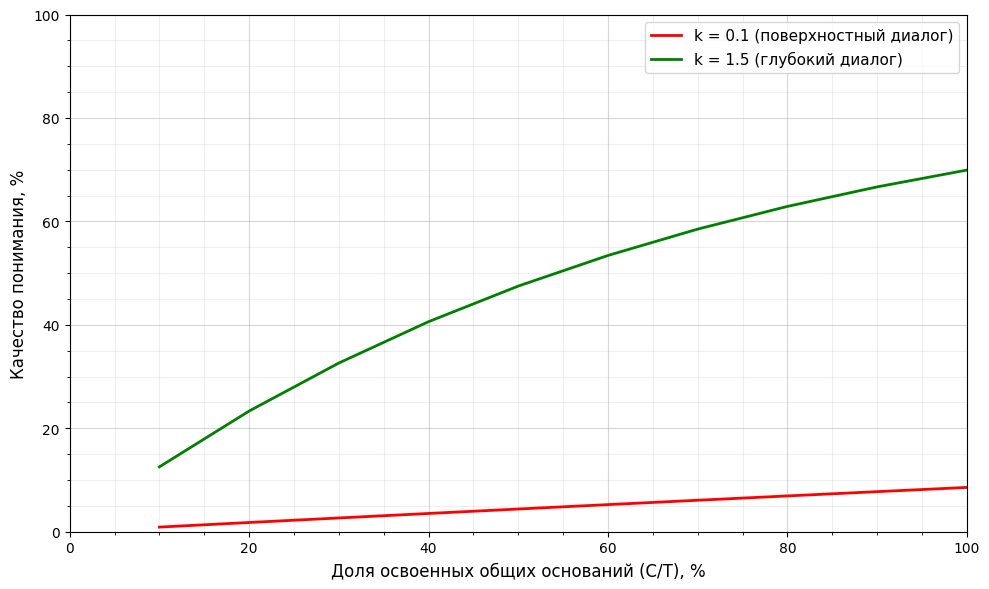

А.3. Как работает формула: график

На графике видно два сценария диалога:

- Нижняя линия (k = 0.1) — почти бесплодный диалог: даже при высоком уровне согласия качество взаимопонимания остается низким. Собеседники фиксируют точки соприкосновения, но не углубляются в суть.

- Верхняя линия (k = 1.5) — продуктивный диалог: каждое новое согласие повышает качество взаимопонимания. Умение задавать вопросы и исследовать различия позволяет строить более полное и глубокое понимание.

Мастерство ведения диалога (коэффициент k) важнее количества формальных согласий. Лучше достичь 50% согласия через глубокий диалог, чем 90% — через поверхностный.

А.4. Философский смысл модели

- Взаимопонимание — это процесс, а не объект. Его качество зависит от того, как мы общаемся (k), и от того, сколько общего мы нашли (C/T).

- Различия — это топливо для взаимопонимания. Большое N (различия) — это не проблема, а большое поле (T) для роста. Диалог без различий (N = 0) бесплоден.

- Принцип убывающей отдачи. Первые точки соприкосновения дают большой скачок в взаимопонимании. Каждое следующее достигнутое согласие даётся сложнее и добавляет меньше к общей картине. Абсолютное взаимопонимание (100%) — это идеал, к которому можно лишь бесконечно приближаться.

Приложение Б: спектральная модель диалога

Модель согласованного понимания (Приложение А) дает нам общий критерий диалога. Но чтобы понять, как именно достигается этот результат, обратимся к спектральной модели (Приложение Б). Она позволяет заглянуть “внутрь” процесса и увидеть, как мастерство ведения беседы (коэффициент Сократа k) преобразует разногласия в точки роста.

Б.1. Структура спектральной модели

Оси координат:

- горизонтальная ось (X) — основания диалога (T₁, T₂, T₃… Tₙ) Каждое основание представляет отдельную тему, ценность или факт, обсуждаемый в диалоге;

- вертикальная ось (Y) — степень понимания (от -1.0 до +1.0) Показывает уровень взаимопонимания по каждому основанию.

Ключевые показатели модели:

1. Степень понимания — числовая характеристика от -1.0 до +1.0, где:

- +1.0 — полное взаимопонимание, абсолютное согласие;

- 0.0 — нейтральное состояние, отсутствие понимания;

- -1.0 — полное непонимание, категорическое несогласие.

2. Спектр согласия — графическое представление распределения понимания по всем основаниям диалога.

3. Средняя степень понимания — интегральный показатель, вычисляемый как среднее арифметическое всех значений спектра.

Сглаживание кривой] D --> G[Стагнация понимания] E --> H[Углубление разногласий

Поляризация спектра]

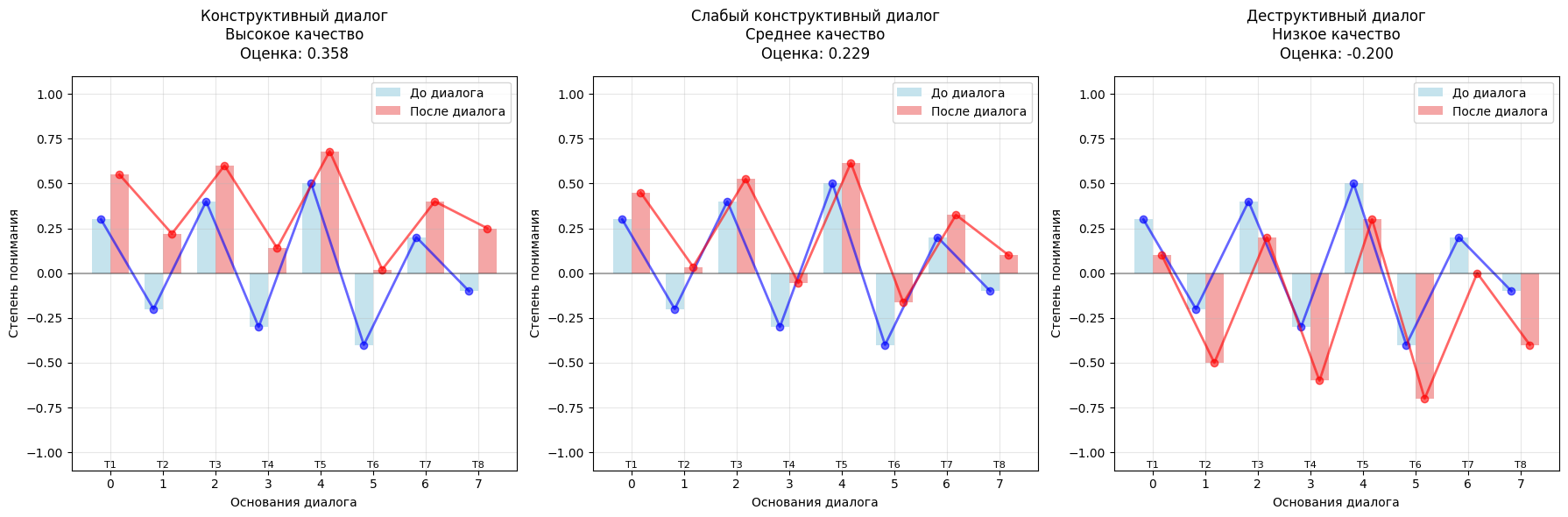

Б.2. Сравнение трех типов диалога

Элементы графика:

- серые столбцы — начальное состояние понимания до диалога;

- красные столбцы — итоговое состояние понимания после диалога;

- синяя линия — спектр начального понимания;

- красная линия — спектр итогового понимания.

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОНИМАНИЯ ПО ВСЕМ ОСНОВАНИЯМ:

| Тип диалога | Средняя степень понимания |

|---|---|

| Начальное состояние | 0.075 |

| Конструктивный диалог | 0.408 |

| Слабый конструктивный | 0.252 |

| Деструктивный диалог | -0.138 |

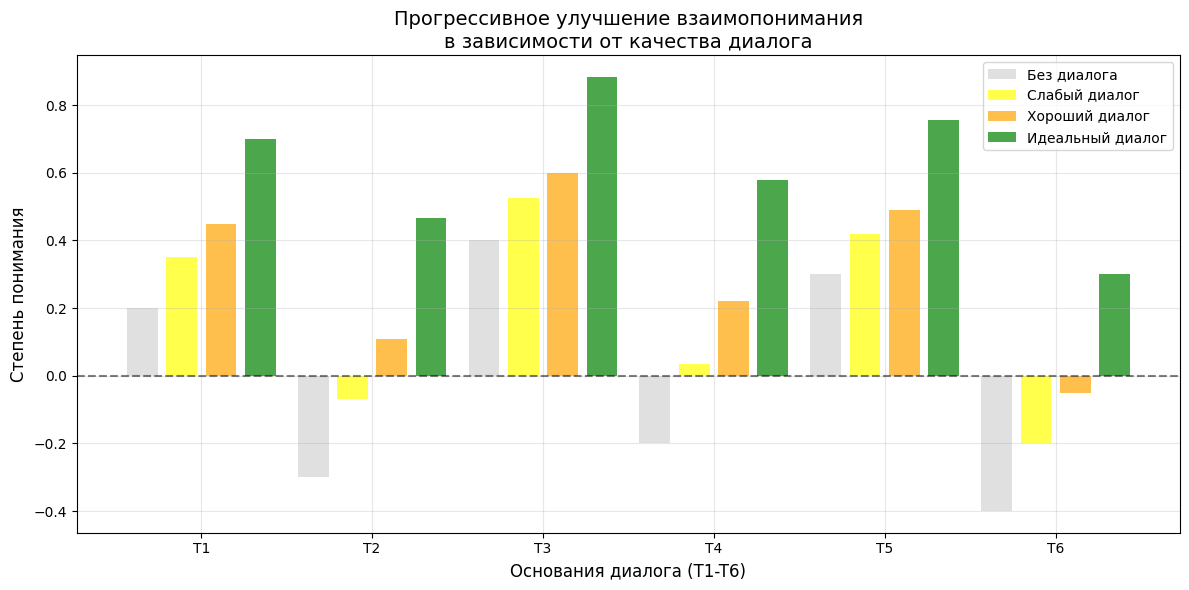

Б.3. Прогрессивное улучшение взаимопонимания

Пояснение к Рис. 4: график показывает изменение степени понимания по каждому из 6 оснований диалога. Цвета обозначают разные этапы качества диалога:

- серый - без диалога (начальное состояние);

- желтый - слабый конструктивный диалог;

- оранжевый - хороший конструктивный диалог;

- зеленый - идеальный диалог (два хороших диалога подряд).

СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ПОНИМАНИЯ ПО ВСЕМ ОСНОВАНИЯМ:

| Этап диалога | Оценка | Прирост |

|---|---|---|

| Без диалога | 0.000 | +0.000 |

| Слабый диалог | 0.177 | +0.177 |

| Хороший диалог | 0.303 | +0.303 |

| Идеальный диалог | 0.485 | +0.485 |

Б.4. Типы диалогов в модели

Сократовский диалог — общение, направленное на поиск взаимопонимания:

- сглаживает разногласия между основаниями;

- повышает общий уровень понимания;

- уменьшает поляризацию позиций.

Слабый конструктивный диалог — поверхностное общение:

- дает незначительное улучшение понимания;

- сохраняет существенные разногласия;

- не приводит к качественному сдвигу.

Деструктивный диалог — общение, усиливающее разобщенность:

- углубляет существующие разногласия;

- создает новые зоны непонимания;

- увеличивает поляризацию позиций.

Б.5. Интерпретация показателей

Диапазоны степени понимания:

- от -1.0 до -0.3 — зона конфликта (требуется смена стратегии диалога);

- от -0.3 до -0.1 — зона разногласий (необходимо прояснение позиций);

- от -0.1 до +0.1 — нейтральная зона (возможен конструктивный диалог);

- от +0.1 до +0.5 — зона взаимопонимания (эффективное сотрудничество);

- от +0.5 до +1.0 — зона синергии (глубокое взаимопонимание).

Модель позволяет не только оценить текущее состояние диалога, но и прогнозировать результаты различных стратегий, выбирая оптимальный путь для достижения взаимопонимания.

Б.6. Коэффициент Сократа в спектральной модели

Качество диалога математически описывается коэффициентом Сократа \(k\), который определяет, насколько общение преобразует взаимопонимание.

Формула преобразования для каждого основания диалога \(T_i\): \(h_i' = h_i + k \cdot \text{sign}(h_i) \cdot |h_i|^p\)

где:

- \(h_i\) — исходная степень понимания по основанию \(T_i\) (от -1 до +1)

- \(h_i'\) — степень понимания после диалога

- \(k\) — коэффициент Сократа (качество диалога)

- \(p\) — параметр нелинейности (обычно \(0 < p \leq 1\))

Функция направления \(\text{sign}(h_i)\) работает так:

- если \(h_i > 0\) (есть понимание), то \(\text{sign}(h_i) = +1\) — понимание усиливается;

- если \(h_i < 0\) (есть разногласие), то \(\text{sign}(h_i) = -1\) — разногласие ослабляется;

- если \(h_i = 0\), изменение равно 0.

Параметр нелинейности \(p\) регулирует интенсивность изменений:

- \(p = 1\) — линейное изменение (постоянная скорость);

- \(p < 1\) — большие изменения в начале, затем замедление;

- \(p > 1\) — малые изменения в начале, затем ускорение.

Диапазон коэффициента Сократа:

| Значение \(k\) | Тип диалога | Эффект |

|---|---|---|

| \(k > 0.3\) | Конструктивный | Быстрое улучшение понимания |

| \(0 < k \leq 0.3\) | Слабый конструктивный | Медленное улучшение |

| \(k = 0\) | Нейтральный | Без изменений |

| \(k < 0\) | Деструктивный | Усиление разногласий |

Пример расчета:

Исходные данные: \(h_i = 0.3\), \(k = 0.5\), \(p = 0.8\)

\[\begin{align*} h_i' &= 0.3 + 0.5 \cdot (+1) \cdot |0.3|^{0.8} \\ &= 0.3 + 0.5 \cdot 0.383 \\ &= 0.3 + 0.192 = 0.492 \end{align*}\]Эта модель показывает, что качественный диалог усиливает зоны понимания и смягчает зоны разногласий. Мастер диалога умеет не просто слушать слова, а понимать целый язык — систему ценностей, логику и жизненный опыт собеседника. Эта способность «переводить» чужие мысли и есть суть коэффициента Сократа.

31 октября 2025 г.