Статья

ТРИ СТРАНЫ, ДВЕ СИСТЕМЫ

По тому, как выглядят пригороды, можно точно оценить качество управления территорией. Почему рядом с городскими районами с асфальтированными дорогами и центральными коммуникациями появляются хаотичные поселки с грунтовками и скважинами? Дело не в жадности застройщиков или неразборчивости жителей. Причина — в правилах, которые устанавливает государство, и в том, как организована финансовая сторона вопроса: кто и в каком объеме платит за комфорт.

Хорошие дороги, водопровод и общественный транспорт — это не просто «удобства». Это видимые признаки того, что общие интересы победили хаос личных выгод. Это воплощенные в бетоне и коммуникациях принципы нормальной жизни: справедливость, порядок и взаимовыручка. Там, где это работает, люди привыкают к цивилизованным отношениям. А там, где такой системы нет, начинается борьба за выживание, где каждый сам за себя против хаоса, который должно было предотвратить государство.

Если сравнить, как осваиваются пригорордные территории в США, Финляндии и России, станут видны не просто отличия в деталях, а две разные системы. С одной стороны — система воплощения порядка (США, Финляндия), где государство активно формирует среду, направляя частный бизнес на решение общественных задач. С другой — система частного выживания (Россия), где государство устраняется, создавая вакуум, в котором краткосрочная прибыль уничтожает саму возможность создания качественной среды для всех.

В этой статье мы разберем, почему только активная роль государства способна создать по-настоящему комфортную среду для жизни, и что происходит, когда оно от этой роли отказывается.на создать по-настоящему комфортную среду для жизни, и что происходит, когда оно от этой роли отказывается.

Часть 1. Две модели воплощения порядка

Если посмотреть, как осваивают пригороды в США и Финляндии, видно, что подходы разные, но суть одна. В обеих странах государство активно руководит процессом: оно главный планировщик и гарант качества. Власть создает финансовые и правовые правила, которые заставляют частных застройщиков думать не только о своей выгоде, но и об общих интересах — о порядке, справедливости и комфорте для всех. В итоге получается не хаотичный набор домов, а продуманная и удобная среда для жизни.

1.1. Американская система: качество среды через высокие налоги

В основе американской модели лежит принцип полного самофинансирования территории за счет собственников. Ярким примером служит пригород Нью-Йорка Уиквахик, где годовой налог на домовладение составляет от 8 000 до 50 000 долларов.

Налоговая модель. Ключевым элементом системы является налог на недвижимость (Property tax), который служит основным источником финансирования локальной инфраструктуры. Годовая ставка в 1,5–3% от кадастровой стоимости (что составляет 20–50 тысяч долларов для дома ценой 1–3 млн долларов) представляет собой, по сути, целевой взнос на развитие территории. Эти средства аккумулируются муниципалитетами и направляются на создание и содержание дорог, коммунальных систем, общественных пространств и социальных объектов. Муниципалитеты передают эти средства частным подрядчикам, но сохраняют за собой функцию жесткого технического и финансового контролера.

Результат. Формируется замкнутый и прозрачный цикл «заплатил — получил качественную услугу». Финансовая обеспеченность позволяет муниципалитету выступать сильным регулятором. Через Zoning Laws (законы о зонировании) и строительный надзор частная инициатива направляется в русло публичных интересов. Социальная инфраструктура интегрируется в жилую среду, а качество дорог и общественных пространств поддерживается за счет регулярного финансирования. Система обеспечивает высокую удовлетворенность жителей, так как идея предсказуемости и взаимности («я плачу — я получаю») становится осязаемой.

Достоинства: предсказуемо высокое качество жизни, интегрированная инфраструктура, ответственность власти перед налогоплательщиками.

Недостатки: высокая налоговая нагрузка, что может быть барьером для входа на рынок недвижимости для малообеспеченных слоев.

Американская модель демонстрирует подход, где высокие налоги становятся не бременем, а источником создания качественной среды, а многоуровневый контроль обеспечивает соответствие результатов установленным стандартам.

1.2. Финская система: плановость и справедливое распределение затрат

Финляндия демонстрирует уникальную модель, сочетающую скандинавскую плановость с прагматичным подходом к финансированию.

Налоговая модель. Годовой налог на недвижимость (Kiinteistövero) относительно невысок — 0.60% - 1.35% от кадастровой стоимости (которая, как правило, ниже рыночной). Однако ключевой механизм — это специальные платежи за инфраструктуру “Kustannusperusteiset maksut” (Платежи на основе затрат). Его механизм работает следующим образом:

Перед началом освоения новой территории муниципалитет проводит точный расчет всех затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры: прокладка дорог, тротуаров, водопровода, канализации, ливневых систем, электрических сетей, уличного освещения, создание зеленых зон. Общая сумма делится на количество участков. Каждый будущий владелец обязан компенсировать муниципалитету свою долю.

Владельцам предлагается выбор способа оплаты:

- единовременный платеж — при покупке участка или начале строительства;

- рассрочка на 10-25 лет — сумма добавляется к ежегодному налогу на недвижимость;

- комбинированный вариант — частичная предоплата с последующей рассрочкой.

Обязанность оплаты фиксируется в:

- договоре купли-продажи земельного участка;

- разрешении на строительство;

- земельной книге (Maakirja) в качестве обременения.

Муниципалитет обязан предоставлять отчетность о:

- фактическом использовании собранных средств;

- соответствии выполненных работ утвержденной смете;

- сроках реализации инфраструктурных проектов.

Пример расчета: при освоении территории с 50 участками и общими затратами 2 млн евро, стоимость инфраструктуры на один участок составит 40 000 евро. При рассрочке на 20 лет владелец будет выплачивать 2 000 евро ежегодно плюс процент.

Результат. Новая застройка не становится бременем для всего городского бюджета. Инфраструктура создается до или параллельно со строительством домов и соответствует строгим стандартам, прописанным в детальных планах (Asemakaava). Среда возникает не как случайный продукт сиюминутных сделок, а как реализация детального плана. Порядок предшествует заселению, а не является его запоздалым следствием. Это форма воплощения идеи разума в окружающий мир, где хаос неосвоенной территории упорядочивается ещё до появления первого дома.

Достоинства: справедливость (инфраструктуру оплачивают те, кто ею пользуется), предсказуемость, гарантированное качество среды даже в эконом-классе.

Недостатки: относительно высокая стартовая стоимость участка; жесткая регламентация может ограничивать архитектурное разнообразие.

Общий итог. Несмотря на разницу в подходах — акцент на постоянном налогообложении в США и на целевом сборе затрат в Финляндии — обе модели объединяет главное: активная и финансово состоятельная роль публичной власти. Именно она выступает агентом по воплощению цивилизованных идеалов, создавая механизмы, в которых частный интерес вынужден работать на создание общего блага. Результатом является не просто недвижимость, а целостная, комфортная и устойчивая среда обитания.

Часть 2. Российская система частного выживания

В отличие от США и Финляндии, в России действует совсем другая логика. Государство стремится максимально сократить свои расходы и обязательства, перекладывая всю ответственность за благоустройство на самих жителей. Это не «невидимая рука рынка», а результат конкретных государственных решений о налогах и правилах, которые в итоге приводят к проблемам пригородов и разобщению людей.

2.1. Фискальная ловушка: символические налоги и неподъемные расходы

Краеугольным камнем проблемы является налоговая модель, которая не выполняет ни стимулирующей, ни компенсационной функции.

Налоговый вакуум. Ставки налога на недвижимость составляют 0,1 – 0,3% от кадастровой стоимости. Эти цифры несоразмерно низки по сравнению с реальными затратами на создание и содержание даже минимальной инфраструктуры.

Фискальная несостоятельность. Размер поступающих налоговых платежей не позволяет им стать источником финансирования развития территорий. Муниципальный бюджет просто не получает достаточных средств для прокладки дорог, коммунальных сетей или социальных объектов в новых районах.

В результате бремя инфраструктурных расходов перекладывается с публичной власти на самих жителей и коммерческих девелоперов. Однако, в отличие от финской модели, где платежи идут прозрачно в бюджет муниципалитета, в России это происходит через посредника — девелопера, который действует строго на коммерческой основе.

2.2. Механизм кризиса: приватизация прибыли и социализация издержек

Девелопер, работающий в логике сиюминутной прибыли, максимизирует доход, минимизируя издержки. Он продает право на участок, не беря на себя полноценных обязательств по созданию среды. Для этого используются правовые лазейки, главная из которых — вид разрешенного использования (ВРИ) «для садоводства» на землях сельскохозяйственного назначения. Это позволяет легально обойти градостроительные нормы, обязательные для земель населенных пунктов.

Конечная реальность для покупателя выглядит так:

- Прибыль присваивается посредником. Девелопер извлекает выгоду из продажи самой идеи загородной жизни, не неся сопоставимых затрат на её материализацию.

- Издержки перекладываются на жителей. Многомиллионные затраты на обустройство перекладываются на покупателей, но не напрямую, как в Финляндии, а опосредованно, через отсутствие инфраструктуры. Покупатель, мечтавший о загородном доме, получает «гетто с заборами».

- Непрозрачность и двойная оплата инфраструктуры. Застройщик, минимизируя издержки, ограничивается созданием лишь минимальной инфраструктуры (например, одной подъездной дороги), стоимость которой уже включена в цену участков. Однако дальнейшее благоустройство — ремонт дорог, организация стабильного водоснабжения, водоотведения — полностью ложится на плечи жителей. Вынужденно объединяясь в товарищества (СНТ/ТСН), они вынуждены нанимать коммерческих подрядчиков. При этом жителям нередко навязывается управляющая компания, аффилированная с застройщиком, что создает конфликт интересов и ограничивает возможность реального контроля над качеством услуг и расходованием средств. В результате жители фактически дважды оплачивают создание среды: изначально — неявно, через завышенную стоимость участка с отсутствующей инфраструктурой, и впоследствии — явно, через регулярные взносы и коллективные сборы.

Житель вынужден самостоятельно бурить скважину, устанавливать септик, объединяться с соседями для оплаты сервитута для проезда и безуспешно бороться с управляющей компанией за яму на дороге. Это классическая модель «приватизации прибыли и социализации издержек» в чистом виде.

недвижимость

1.5-3% в год] --> A2[Муниципальный бюджет] A2 --> A3[Создание и содержание

инфраструктуры] end subgraph B [Финляндия: целевое финансирование] B1[Платеж за инфраструктуру

Kustannusperusteiset maksut] --> B2[Муниципальный бюджет] B2 --> B3[Создание инфраструктуры

ДО заселения] end subgraph C [Россия: переложение затрат] C1[Символический налог] --> C2{Муниципальный бюджет

Недостаток средств} C2 --> C3[Инфраструктурный вакуум] C3 --> C4[Бремя создания инфраструктуры

переложено на жителей] C5[Покупатель/Житель] --> C6[Двойная оплата:

Через цену участка

+

Через взносы в СНТ/ТСН] C4 --> C5 end

2.3. Результат: распад общего пространства

В итоге страдает не просто внешний вид поселков, а разрушается сама идея общего пространства, где люди живут по единым правилам.

Разобщение вместо объединения. Территория делится на изолированные участки с высокими заборами. Соседи стремятся не к взаимодействию, а к максимальной автономии, часто воспринимая друг друга не как потенциальных партнёров, а как источник возможных конфликтов.

Инфраструктура как проблема, а не основа. В нормальных системах дороги и коммуникации создаются до того, как люди начинают строить дома. У нас же инфраструктура появляется после, и только если сами жители приложат огромные усилия. Это полный отказ от разумного планирования.

Частные решения для общих проблем. Задачи, которые по своей сути являются общественными (содержание дорог, коммуникаций), перекладываются на плечи жителей, вынужденных договариваться между собой. Это не работает, потому что общее благо нельзя создать на основе добровольных и временных частных соглашений. Оно требует четких и обязательных для всех правил.

Российская модель застройки оказалась в тупике не вследствие случайных просчетов, а в результате осознанного выбора. Этот выбор заключается в отказе от задачи — создания комфортной и продуманной среды для жизни. Вместо того чтобы выступать архитектором порядка, публичная власть делегировала ключевые функции по формированию территорий рынку, не обеспечив при этом ни четких правил, ни адекватных финансовых механизмов.

Фактически устранившись от прямого регулирования, государство создало правовой и финансовый вакуум. На бумаге нормы существуют, но на практике они зачастую носят формальный характер, оставляя широкий простор для интерпретаций. Налоговая система, где платежи за недвижимость минимальны, не дает муниципалитетам необходимых ресурсов для развития инфраструктуры. В этих условиях закономерно доминирует частный интерес, который в отсутствие сдерживающих рамок направлен не на долгосрочное развитие, а на сиюминутную максимизацию прибыли.

Итогом в сфере пригородного домостроения становится экономия на всём, что составляет основу качества жизни: на дорогах, благоустройстве, социальных объектах. Бремя по созданию и поддержанию даже базовых удобств перекладывается на жителей, которые вынуждены объединяться в товарищества и самостоятельно решать проблемы, имеющие публичную природу.

по планировке территории] A1 --> A2[Утверждение ПЗЗ

и правил землепользования] A2 --> A3[Проведение публичных слушаний] A3 --> A4[Проект межевания территории] A4 --> A5[Получение разрешения

на строительство] A5 --> A6[Создание инфраструктуры

за счет средств жителей] end subgraph B [Упрощенная процедура] B1[Административное

решение] B1 --> B2[Изменение ВРИ на

“для дачного строительства”

ИЛИ установление зоны СХ-2] B2 --> B3[Самостоятельный выбор ВРИ

“для садоводства” собственником] B3 --> B4[Схема раздела

земельного участка] B4 --> B5[Кадастровый учет

без планировки территории] B5 --> B6[Регистрация домов

по “дачной амнистии”] B6 --> B7[Создание инфраструктуры

за счет средств жителей] end A6 --> C[Качественная среда

за счет средств жителей] B7 --> D[“Гетто с заборами”

плата ложится на жителей] style C fill:#c8e6c9 style D fill:#ffcdd2

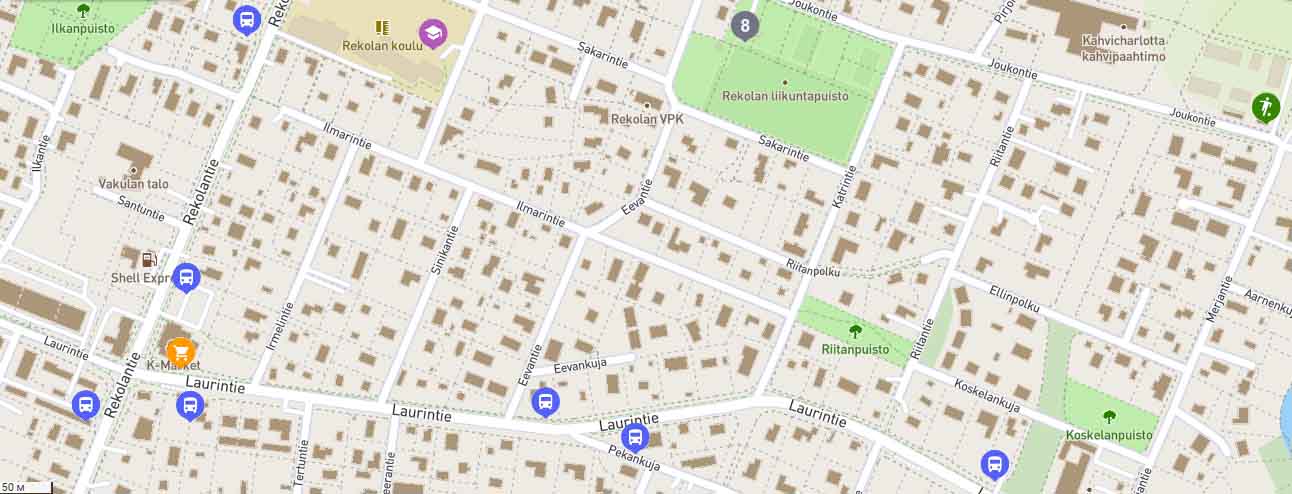

Диаграмма на рисунке 2 демонстрирует различия между двумя подходами к освоению территорий под жилую застройку.

В градостроительной процедуре соблюдается полный цикл территориального планирования:

- разработка документации по планировке территории;

- проведение публичных слушаний с участием граждан;

- создание проекта межевания территории;

- Комплексное формирование инфраструктуры.

В упрощенной процедуре используется принципиально иной подход:

- территориальная зона СХ-2 устанавливается без проведения планировки территории;

- отсутствует проект межевания — вместо него применяется схема раздела земельного участка;

- раздел участка и планировка осуществляются самим собственником на основе коммерческих предпочтений;

- все процедуры реализуются через решения о разделе и кадастровый учет без градостроительной планировки.

При обеих процедурах бремя финансирования инфраструктуры ложится на жителей, а не на государство или девелопера. Однако в упрощенной процедуре это происходит в условиях полного отсутствия профессионального планирования, что приводит к формированию “гетто с заборами” — некомфортной среды с автономными коммуникациями и отсутствием социальной инфраструктуры.

Таким образом, упрощенная процедура создает иллюзию доступности жилья, но фактически перекладывает на собственников все издержки по созданию среды обитания без предоставления инструментов для качественного планирования.

Часть 3. Феномен элитных поселков

Парадокс российской модели заключается в том, что она порождает два противоположных результата: хаотичные «гетто с заборами» для среднего класса и высококачественные, благоустроенные элитные поселки. Успех последних не опровергает общий вывод о системном кризисе, а, напротив, подтверждает его. Эти островки благополучия демонстрируют, что комфортная среда возможна, но лишь там, где воля к порядку и ресурсы для его поддержания достигают критической массы, позволяющей в миниатюре воссоздать то, что в нормальных условиях является функцией государства.

Элитный поселок, по сути, представляет собой частное государство в миниатюре. Высокая стоимость входа (покупка) и еще более высокие регулярные взносы (на содержание) действуют как аналог прогрессивной налоговой системы. Формируемый таким образом бюджет достаточен для содержания частной охраны, собственных дорог, систем очистки воды и даже социальных объектов, таких как клубы и спортзалы.

Этот подход искусственно создает однородную социальную среду с общими ценностями и высокими финансовыми возможностями, что решает классические проблемы коллективного действия — «безбилетника» (когда кто-то пользуется общими благами, не участвуя в их финансировании) и «трагедии общин» (когда индивидуальная выгода каждого от эксплуатации общего ресурса ведёт к его истощению для всех). Финансовый барьер отсекает тех, кто не готов или не способен нести бремя содержания инфраструктуры. Таким образом, сообщество изначально состоит из людей, чей частный интерес (жить в комфорте) тождественен коллективному интересу (поддерживать этот комфорт). Застройщик или управляющая компания берут на себя функции, аналогичные муниципальным: принудительное взыскание взносов, установление правил, содержание инфраструктуры. Они обладают квази-суверенными полномочиями в границах поселка, действуя на основе договора, который житель подписывает при покупке.

Однако применимость этой модели строго ограничена. Успех элитного поселка — это успех изоляции. Его благополучие заканчивается за забором. Пробки на подъездных дорогах, отсутствие качественных больниц и школ в округе — все эти проблемы, требующие уже не частного, а публичного решения, остаются нерешенными. Поселок становится автономной станцией, зависшей над неподконтрольной ему территорией. Его обитатели могут купить себе безопасность и комфорт внутри, но не могут повлиять на хаос снаружи.

Таким образом, феномен элитных поселков доказывает не жизнеспособность российской модели, а её ущербность. Он показывает, что потребность в порядке и комфорте является фундаментальной, но в условиях системного вакуума она может быть удовлетворена лишь частично, через создание локальных, закрытых и исключительных зон. Это не развитие территории, а её капсулирование. Право на качественную жизнь превращается из общего блага в частную привилегию, которую приходится покупать за огромные деньги, что является симптомом распада общего пространства.

Часть 4. Анализ корневых причин: почему СНТ/ДНП не работают для ПМЖ

Исторически сложившаяся в СССР модель садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих партнерств (ДНП) была адекватным решением для задач своего времени — обеспечения городских жителей возможностью сезонного отдыха и ведения подсобного хозяйства. Однако попытка адаптировать эту модель под реалии массового постоянного проживания в пригородах современных мегаполисов обернулась кризисом, порождающим те самые «гетто с заборами». Корень проблемы заключается в фундаментальном несоответствии: эта модель перекладывает на плечи частных лиц — садоводов — функции и расходы, которые по своей природе являются публичными и под силу только государству или крупному капиталу, действующему под жестким контролем государства.

Советское наследие: коллектив в помощь государству

Изначально система была работоспособной благодаря четкому распределению ролей:

- Организатор и спонсор: инициатором выступало предприятие-шеф, которое выделяло землю и брало на себя первоначальное обустройство инфраструктуры.

- Ограниченные задачи: целью было сезонное, а не круглогодичное проживание, что снимало требования к социальной и инженерной инфраструктуре.

- Коллективная ответственность: поддержание порядка обеспечивалось силами членов товарищества через субботники и взносы, что было возможно в условиях коллективистского духа эпохи.

Современные реалии: почему частники не справляются с публичными задачами

В современных же условиях, когда девелоперы используют правовой статус СНТ/ДНП для массовой застройки под постоянное проживание, модель дает сбой. Её ключевой изъян кроется в проблеме коллективного действия. Частное товарищество, состоящее из множества разобщенных собственников, неспособно решить задачи, присущие полноценному поселению, в силу нескольких непреодолимых барьеров:

-

Создание транспортного и инженерного каркаса. Товарищество не обладает правом принудительного отчуждения земель для строительства нормальных подъездных пучей, улиц или трасс коммуникаций. Это задача государства. Результат — тупиковые сервитуты, узкие грунтовые дороги и автономные, ненадежные решения вроде скважин и септиков.

-

Создание социальной инфраструктуры. Построить школу, детский сад или поликлинику — это не только вопрос финансирования, но и полномочий. Эти объекты — зона ответственности муниципалитета, который не будет их создавать на территории, юридически считающейся «землями для садоводства».

-

Профессиональное управление. Управление поселком с постоянным населением — это сложная деятельность, требующая профессиональных юристов, экономистов и технических специалистов. В модели СНТ эта функция ложится на правление, выбранное из числа жителей, как правило, не обладающих необходимой компетенцией, что ведет к конфликтам и неэффективности.

Таким образом, попытка использовать устаревшую модель, созданную для сезонных дач, для формирования современных пригородных поселений заведомо обречена на провал. Она игнорирует базовый принцип: создание комплексной инфраструктуры — это публичная функция, обеспечиваемая силой государства, его планировочными инструментами (зонированием, генпланами) и фискальной системой. Государство в данном контексте — это не просто «регулятор», а единственный субъект, способный преодолеть ограничения индивидуального рационального выхода и направить разрозненные частные интересы на достижение общего блага.

Низкая кадастровая стоимость] --> B[Получение разрешения

на изменение ВРИ

Административный ресурс] B --> C[Рыночная стоимость

земли возрастает

в 10-100 раз] C --> D[Продажа участков

без инфраструктуры] D --> E[Двойная сверхприбыль

девелопера] E --> E1[Рентный доход

От роста стоимости земли] E --> E2[Строительная прибыль

За счет экономии на инфраструктуре] E1 --> F[Пример: покупка за 50 тыс руб/га

продажа за 500 тыс руб/сотка] E2 --> G[Экономия на дорогах, коммуникациях,

социальных объектах] F --> H[Итоговая маржинальность

до 500-1000%] G --> H H --> I[Создание УК/ТСН

аффилированной с застройщиком] I --> J[Договоры на обслуживание

инфраструктуры с жителями] J --> K[Постоянный доход

от эксплуатации] J --> L[Ответственность за содержание

передана жителям] K --> M[Тройная выгода

девелопера] L --> M style E fill:#ff9999 style M fill:#ff3333

Пока освоение пригородов будет идти через юридические суррогаты, мы будем получать не комфортные поселения, а конгломерат изолированных, плохо связанных территорий, где бремя по созданию элементарных условий для жизни переложено с профессионального государства на непрофессиональных и разобщенных жителей. Выход — не в латании дыр в устаревшей модели СНТ, а в возвращении к норме: градостроительному планированию и возложении ответственности за инфраструктуру на того, кто по определению должен ее нести — на публичную власть.

Часть 5. Роль общественного участия

Ключевое различие между системами публичной ответственности и частного выживания проявляется не только в налоговых механизмах, но и в разной роли, которую играет общественное участие в планировании территории. Это различие окончательно закрепляет раскол между двумя подходами: один стремится к созиданию общего блага через диалог, другой — к извлечению частной выгоды через ритуал, маскирующий отчуждение человека от его жизненного пространства.

В США и Финляндии: диалог как основа законности и качества

В работающих системах общественные обсуждения — это не формальность, а инструмент обратной связи, встроенный в демократический процесс принятия решений.

Раннее и содержательное вовлечение. Процесс начинается на стадии концепции плана застройки (Zoning в США, Asemakaava в Финляндии). Муниципалитет не просто информирует, а активно запрашивает мнение жителей, общественных ассоциаций и экспертов через публичные слушания и рабочие группы. Цель — выявить потенциальные конфликты и найти компромиссное решение, которое повысит качество проекта для всех заинтересованных сторон.

Влияние на результат. Мнение сообщества обладает реальным весом. Проект, игнорирующий ключевые замечания (по нагрузке на транспорт, сохранению зеленых зон), может быть отправлен на доработку или отклонен. Девелопер вынужден договариваться с сообществом, а не обходить его.

Философская основа. Такой подход исходит из принципа, что качественная среда — это среда, отвечающая потребностям тех, кто в ней живет. Планирование становится социальным договором. Это воплощение идеи, что пространство принадлежит сообществу, а власть выступает его доверенным лицом.

В России: ритуал как инструмент легитимации произвола

В российской практике те же по названию процедуры выполняют формальную функцию: они призваны не скорректировать проект, а придать видимость законности уже принятым решениям.

Формальность и запоздалость. Общественные обсуждения часто проводятся на поздних стадиях, когда ключевые решения уже приняты и инвестиции сделаны. Участникам представляют почти готовый проект, оставляя пространство для маневра лишь в косметических деталях.

Легальная возможность игнорирования. Самая характерная черта общественных слушаний — возможность утвердить проект даже при единогласном несогласии граждан, если их доводы сочтут «неубедительными» с точки зрения соблюдения формальных норм. Это превращает слушания из инструмента влияния в инструмент имитации участия.

Философская основа. Такой подход отражает отношение к территории как к объекту извлечения ренты, а не как к оснвы жизни сообщества. Общественные интересы системно подчинены коммерческим. Формальные слушания становятся барьером, который необходимо не преодолеть через диалог, а формально соблюсти для легализации коммерческого интереса.

Следствие: контроль против легитимации

При всей разнице между плотной застройкой пригородов Нью-Йорка и гармонично вписанными в природу районами Хельсинки, важно понимать: эти различия отражают не случайные предпочтения, а адаптацию к местным условиям и традициям. И в том, и в другом случае разнообразие форм становится следствием единого принципа — целенаправленного создания качественной среды через механизмы публичного регулирования.

На практике это проявляется в разных подходах к общественным обсуждениям. В США и Финляндии такие слушания — реальный инструмент влияния будущих жителей на власть и бизнес. Это гарантия, что развитие территории будет учитывать интересы тех, кто будет здесь жить.

В России аналогичные процедуры часто носят формальный характер. Они служат инструментом легитимации уже принятых решений, создавая видимость учета мнения граждан. Проекты, ухудшающие качество среды в угоду частной прибыли, получают “одобрение” без существенных изменений.

Таким образом, система, основанная на реальном диалоге, создает среду для жизни, тогда как система, основанная на формальности, порождает пространство, где права граждан на благоприятную среду остаются декларацией.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать вывод: за внешними различиями трех стран скрываются две непохожие системы организации территории, основанные на разных подходах к роли государства, общества и частного интереса.

Система воплощения (США, Финляндия) основана на признании комфортной среды для жизни сильной и финансово состоятельной публичной властью. Государство выступает как главный планировщик, регулятор и гарант, устанавливая правила и создавая механизмы (высокие налоги, целевые сборы), которые направляют частную инициативу на служение общим интересам. Результат — предсказуемая, качественная среда, доступная широким слоям населения.

Система частного выживания (Россия) является не следствием ошибки или незнания, а результатом вполне осознанного выбора. Эта система решает конкретные задачи, стоящие перед властью, но решает их за счет долгосрочного качества среды и благополучия граждан. Её логика рациональна в рамках собственных приоритетов:

- Минимизация обязательств. Устраняясь от роли прямого инвестора и гаранта инфраструктуры, федеральная и региональная власть снимает с себя огромные финансовые и административные обязательства. Бремя ответственности перекладывается на муниципалитеты, у которых нет ресурсов, и на население.

- Снятие социального напряжения. Предоставление относительно дешевой земли под застройку (через схемы СНТ/ДНП) создает иллюзию решения жилищной проблемы и «клапан» для городских средних слоев, не требуя при этом масштабных бюджетных вливаний.

- Поддержка лояльного бизнеса. Разрешительная система создает для девелоперов двойной источник сверхприбыли: за счет минимизации издержек на инфраструктуру и получения ренты от перепродажи земель сельскохозяйственного назначения после изменения их вида разрешенного использования. Это формирует класс лояльных предпринимателей, заинтересованных в сохранении существующего положения.

- Управляемость через дезинтеграцию. Атомизированное, разобщенное население «гетто с заборами», поглощенное решением бытовых проблем выживания (дороги, вода, электричество), представляет для власти гораздо меньшую проблему, чем сплоченные местные сообщества, способные к коллективным и организованным действиям по отстаиванию и реализации своих прав.

Таким образом, власть не просто «осознает» последствия этой модели — она осознанно воспроизводит её, потому что эта система служит её целям: минимизации затрат, сохранению контроля и перераспределению ренты в пользу лояльных групп. Через систему административных ловушек и правовых лазеек она предоставляет эксклюзивные преференции лояльному бизнесу. Это позволяет извлекать сверхприбыль за счет минимизации издержек на создание качественной среды, конечное бремя которой перекладывается на потребителя и общество в целом.

Феномен элитных поселков идеально встраивается в эту логику. Он демонстрирует, что система способна создавать порядок, но лишь там, где это экономически выгодно (высокая маржинальность) и политически безопасно (изолированные анклавы для элит). Право на качественную среду становится не общим благом, а товаром высшей категории, что лишь усиливает социальное расслоение и управляемость.

Следовательно, корень проблемы лежит не в сфере градостроительных ошибок, а в сфере политических и экономических приоритетов. Вопрос стоит не «осознает ли власть проблему», а «готова ли она изменить приоритеты».

Готова ли существующая система изменить свой подход: перестать допускать хаос в застройке и начать планомерно создавать качественную среду для жизни людей? Это вопрос смены приоритетов. Потребует ли недовольство граждан и очевидный тупик развития таких изменений, или же издержки сохранения текущей системы по-прежнему будут считаться приемлемыми?

Именно ответ на этот вопрос, а не поиск технических или судебных решений, определит будущее российских пригородов. Предлагать технические решения для системы, требующей пересмотра, — значит работать не на её изменение, а на её укрепление. Это попытка лечить симптомы, оставляя нетронутой болезнь.

Пока существующая модель демонстрирует свою жизнеспособность в рамках текущих условий — оставаясь финансово обеспеченной за счет самих покупателей недвижимости, — любые разговоры о «финской» или «американской» модели останутся лишь теоретическими конструкциями.

27 сентября 2025 г.