Статья

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДОВ

Современные мегаполисы сталкиваются с интенсивным освоением пригородных территорий. Однако результаты этого процесса оказываются разными: в то время как одни пригородные территории становятся образцами высокого качества жизни, другие – демонстрируют хаотичную застройку, транспортные коллапсы и социальную разобщенность. Эти различия особенно заметны при сравнении крупнейших мировых центров, таких как Нью-Йорк и Москва, где концентрация финансовых и человеческих ресурсов, казалось бы, должна гарантировать успех.

В ближнем Подмосковье сегодня формируется новая реальность – масштабными темпами возводятся коттеджные поселки, которые с момента своего создания оказываются непригодными для комфортной жизни. Проблемы с дорогами, отсутствие централизованных коммуникаций, социальной инфраструктуры и транспорта становятся не досадным исключением, а системной нормой. При этом спрос на такое жилье остается стабильно высоким, а предложение – массовым.

Этот парадокс невозможно объяснить через привычные формулировки о «жадных застройщиках» или «неразборчивых покупателях». Для его анализа требуется иной подход, позволяющий выявить причины созданной ситуации.

Данное исследование направлено на выявление факторов, определяющих качество пригородной жилой застройки, через сравнительный анализ опыта двух мегаполисов. Несмотря на различия в историческом, культурном и правовом контекстах, оба города решают схожие задачи: обеспечение растущего населения качественным пригородным жильем, создание комфортной среды и поддержание транспортной доступности.

В основе исследования лежит метод сравнительного анализа. Он помогает понять, почему одни проекты развития территорий оказываются успешными, а другие – нет. Для этого мы сравниваем реальные примеры – как удачные, так и проблемные.

Сравнение проводится в несколько шагов:

- сначала выбираем похожие случаи для анализа – например, пригородные районы с разными результатами развития;

- затем определяем, по каким критериям будем их сравнивать: качество инфраструктуры, транспортная доступность, социальная среда, правовые и экономические условия;

- после этого собираем и проверяем данные по каждому из критериев;

- на заключительном этапе анализируем, какие условия привели к успеху, а какие – к проблемам.

Исследование выявляет, что сложившаяся в России система освоения пригородных земель представляет собой не стихийный процесс, а хорошо отлаженный механизм извлечения ренты узкой группой лиц — девелоперов, чиновников и кадастровых инженеров. Этот механизм сознательно эксплуатирует нормативные противоречия, чтобы минимизировать издержки на создание качественной среды, перекладывая их на покупателей и общество в целом.

1. Отбор сопоставимых примеров

Для сравнения выбраны два примера, представляющие собой модели ближнего пригорода для высокооплачиваемых жителей мегаполиса:

- Пример 1: Уиквахик, Нью-Джерси, США, пригород Нью-Йорка (Weehawken, New Jersey), расположенный в 25 км от Манхэттена. Данный пример иллюстрирует сложившуюся модель застройки: малоэтажная частная застройка, высокий уровень жизни. Уиквахик характеризуется как спокойный, семейный пригород, чья репутация во многом обусловлена высоким качеством государственных школ – это одна из основных причин, по которой семьи готовы платить высокие цены за недвижимость в этом районе. Рейтинги государственных школ Уиквахика входят в число ведущих в штате и стране. Площадь типичного дома для семьи составляет 200-250 кв. м и может достигать 350-500 кв. м для более крупных и новых построек. Покупка дома представляет собой инвестицию в образование для детей, финансируемое за счет налогов, и удобное местоположение. К дополнительным факторам относятся безопасность, транспортная доступность, благоприятная экологическая и социальная среда. Районы с уплотненной застройкой, где участки площадью 2-4 сотки и дома расположены близко друг к другу, формируют особый сегмент рынка – жилье для тех, кто ценит близость к центру города. В данном случае приобретается не земля, а локация и доступ к транспорту.

- Пример 2: ближние пригороды Москвы (на примере направлений по Новорижскому/Киевскому шоссе, ~20-40 км от МКАД). Это территории, которые за последние 15-20 лет подверглись интенсивной коммерческой застройке коттеджными поселками и таунхаусами. Характеризуются смешанными результатами и наличием проблем.

Оба объекта предназначены для постоянного проживания обеспеченных жителей мегаполиса, стремящихся к повышению качества жилой среды за счет переезда за город.

2. Сравнение условий застройки и полученных результатов

| Критерий | Уиквахик (Weehawken), США | Ближние пригороды Москвы (Новорижское/Киевское ш.) |

|---|---|---|

| Исходные условия | ||

| Организация строительства | Строительство осуществляется лицензированными подрядчиками с обязательным привлечением сертифицированных инженеров и архитекторов. Все этапы работ сопровождаются инспекциями муниципальных служб. Используются стандартизированные технологии и материалы, соответствующие строительным нормам (Building Codes). Жесткий поэтапный контроль. Для строительства требуется: 1. Разрешение на строительство (Building Permit) с предоставлением детальных планов, соответствующих кодексу. 2. Поэтапные инспекции на всех стадиях строительства (фундамент, каркас, коммуникации) инспектором муниципалитета. 3. Ввод в эксплуатацию (Certificate of Occupancy) по итогу проверки на полное соответствие нормам. Без этого документа жить в доме незаконно. | Массовое использование “дачной амнистии” вместо получения разрешения на строительство. Фактическое строительство без разрешительной документации с последующей легализацией через декларации. Отсутствие обязательного технического надзора со стороны уполномоченных органов. |

| Субъект застройки | Частные коммерческие девелоперы, работающие в рамках установленных муниципалитетом правил и ориентированные на получение прибыли | Частные коммерческие девелоперы, инициирующие проекты и определяющие концепцию застройки в целях извлечения прибыли |

| Мотивация застройщика | Максимизация прибыли при обязательном соблюдении градостроительных регламентов, экологических и социальных стандартов | Максимизация прибыли при минимальных издержках, достигаемая за счет экономии на инфраструктуре и снижения стандартов качества |

| Зонирование | Жесткое функциональное и территориальное зонирование (Zoning Laws). Четкое разделение на жилые, коммерческие, рекреационные зоны. Высота, этажность, отступы строго регламентированы. Застройка на землях сельхозназначения запрещена. Регламенты предусматривают предельные параметры застройки, требования к озеленению и инфраструктуре. | Эксплуатация противоречий между Земельным и Градостроительным кодексом и Классификатором ВРИ. Массовое использование видов разрешенного использования “для ведения садоводства”, “для дачного строительства” на землях сельскохозяйственного назначения для организации жилой застройки. Создание правовой лазейки, позволяющей обойти запрет на использование сельхозугодий для жилищного строительства. |

| Планировка | Планирование “сверху”. Развитие территории происходит в соответствии с Генеральным планом (Master Plan), принимаемым властями муниципалитета с обязательным публичными слушаниями. Девелопер обязан подчиняться установленным правилам. Генеральные планы разрабатываются с участием профессиональных планировщиков и общественности. | Отсутствие обязательного планирования (проектов планировки и межевания) на землях сельскохозяйственного назначения. Ключевой инструмент - Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) или Схема раздела земельного участка (СРЗУ), разрабатываемые самим девелопером без учета интересов территории в целом, без согласования и утверждения. Не формируются земли общего пользования, не планируются транспортные связи с автодорогами и другими территориями, не получаются разрешения на подключение к централизованным коммуникациям. |

| Контроль | Строгий архитектурный надзор городских властей + мощные Ассоциации домовладельцев (HOA), следящие за соблюдением правил. Обязательные поэтапные инспекции, ввод в эксплуатацию (Certificate of Occupancy). | Системный пробел в контроле. Регистрация прав важнее соблюдения норм. Отсутствие контроля за соответствием построенных домов установленным требованиям на этапе строительства. Контроль подменен регистрационной процедурой, осуществляемой Росреестром без проверки соблюдения градостроительных норм и правил. |

| Платежеспособность | Высокая и стабильная. Покупатель – представитель среднего и высшего класса с высоким кредитным рейтингом. Налоговые вычеты по ипотеке. Стабильный спрос со стороны среднего и высшего класса с высокими требованиями к качеству жилья и среды. | Высокая, но более подвержена кризисам. Покупатель – москвич, рассчитывающий на ипотеку. Высокий первоначальный взнос. Покупатели вынуждены соглашаться на компромисс между ценой и качеством. |

| Участие жителей | Активное через публичные слушания, HOA. Жители влияют на правила застройки. Сложившаяся культура пригородной жизни с развитыми традициями местного самоуправления и общественного участия. | Ограниченное. Общественные обсуждения носят формальный характер. Жители слабо влияют на решения девелоперов. Отсутствие устойчивых массовых традиций загородной жизни. Исторически преобладает сезонное проживание в садоводческих поселках. Правовая база сформирована относительно недавно и продолжает развиваться. |

| Конечные результаты | ||

| Инфраструктура | 100% централизованные коммуникации. Высококачественные дороги, надежное энергоснабжение. Финансирование за счет налогов на недвижимость. | Частично централизованная, автономная (скважины, септики). Проблемы с мощностями электросетей, качеством дорог внутри поселков. Финансирование за счет взносов жителей. |

| Транспорт | Отлично развит. Паром до Манхэттена (7 мин), автобусы через Lincoln Tunnel (20-40 мин в центр), легкое метро (HBLR). Интеграция в общегородскую систему. | Высокая автомобильная зависимость. Общественный транспорт – редкие автобусы до метро. Час-пик на выезде – критическая проблема. Изолированность от общей транспортной системы. |

| Участки/Планировка | Участки относительно небольшие (0,05-0,1 га), но тщательно спланированы. Нет заборов (визуально открытое пространство). Соблюдение норм инсоляции и приватности. | Участки больше (0,1-0,2 га и более), но обнесены высокими заборами. Эффект «гетто» из-за замкнутой планировки поселков. Нарушения нормативов расстояний между домами. |

| Соц. инфраструктура | Полностью интегрирована в городскую среду. Школы, клиники, магазины в шаговой доступности. Не нужно ехать «в город». Развитые общественные пространства. | Отсутствует внутри бюджетных поселков. За всем нужно ехать на машине в ближайший город (Одинцово, Наро-Фоминск) или в Москву. Нехватка детских садов, поликлиник, досуговых центров. |

| Ценовая доступность | Высокая стоимость дома (0.5-3 млн $ +), но сопоставима с уровнем доходов. Высокие налоги на недвижимость (20-50 тыс./год), которые идут на развитие самой территории. Прозрачное налогообложение/ | Высокая стоимость. Налоги низкие, но есть взносы на обслуживание поселка (не всегда эффективны). Ипотека – основной инструмент. Скрытые платежи за подключение коммуникаций. |

| Удовлетворенность | Высокая. Стабильная среда, предсказуемость, развитая инфраструктура, чувство сообщества. Высокий уровень доверия к местным властям. | Смешанная. Низкая транспортная доступность, проблемы с коммуникациями, отсутствие социальной инфраструктуры рядом нивелируют преимущества жизни за городом. Низкое доверие к девелоперам и управляющим компаниям. |

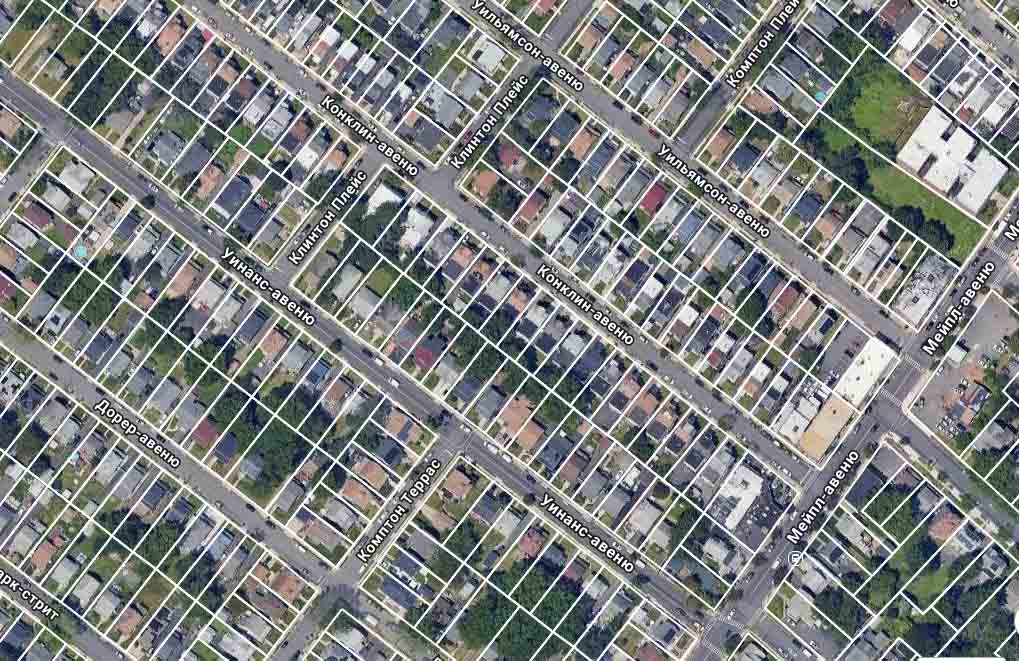

Нижеприведённые фрагменты кадастровой карты, совмещённые со спутниковыми снимками, показывают:

- наличие тротуаров: пешеходная доступность является нормой и приоритетом, создавая безопасную среду для прогулок;

- организацию уличного паркинга: машины паркуются вдоль улиц, что рационально использует пространство и избавляет от необходимости выделять большие территории под стояночные места внутри участков;

- ширину проезжей части, спроектированную с учётом парковки: даже при автомобилях, припаркованных по обеим сторонам, остается достаточно пространства для двустороннего движения и проезда спецтранспорта. Это является следствием строгого соблюдения строительных норм (Building Codes) и градостроительных регламентов.

Стоит заметить, что на кадастровый учёт не ставятся территории общего пользования – улицы, дороги, набережные – и на них не регистрируются права собственности. Транспортная инфраструктура является результатом градостроительного регулирования и элементом планировочной организации территории, а потому её существование и функционирование обеспечивается не через механизмы земельного кадастра, а через нормы градостроительного законодательства и решения органов публичной власти.

Источники: данные порталов недвижимости (Zillow, ЦИАН), сайты муниципалитетов (Weehawken Township Official Website), исследования транспортной подвижности (INRIX, ЦОДД), статьи по урбанистике, отзывы жителей (телеграмм-группы и каналы).

3. Ключевые выводы сравнительного анализа условий и результатов

Сравнительный анализ пригородной застройки Нью-Йорка и Москвы выявляет различие: при формальном наличии регулирующих норм в обоих случаях их реальное применение приводит к противоположным результатам. Это показывает, что определяющим фактором качества среды является не наличие правил, а механизм их реализации.

Условия, определившие различия в результатах

Отличие состоит в том, что в американской модели система регулирования применяется, тогда как в российской ключевые нормы были обойдены.

В американской модели частная инициатива направляется в русло публичных интересов через механизм зонирования, градостроительного контроля и финансирования инфраструктуры. Муниципалитет устанавливает правила и следит за их исполнением. Правила зонирования, технический надзор на каждом этапе и механизм финансирования через налог на недвижимость создают систему качества.

В Подмосковье сложилась ситуация, возникшая из-за противоречия между нормами Земельного и Градостроительного кодексов и подзаконными актами, в первую очередь — Классификатором видов разрешенного использования. Разрешение жилой застройки под видом “ведения садоводства” или “дачного строительства” на землях сельскохозяйственного назначения создало возможность обойти запрет на использование сельхозугодий для жилищного строительства.

Действующее законодательство при формальном наличии регулирующих норм не предоставляет муниципальным и региональным властям инструментов для противодействия такому освоению территорий. Правовые пробелы и противоречия, включая уведомительный порядок вместо разрешительного и “дачную амнистию”, ограничивают возможности органов власти по обеспечению комплексного развития территорий. В результате вместо регулирующей и контролирующей функции власти выступают в роли регистраторов сложившегося положения.

Результаты, ставшие следствием различий в условиях

Эти различия в условиях привели к контрастным результатам. В американском пригороде сформировалась жилая среда: коммунальные системы централизованы, дороги содержатся в состоянии, соответствующем нормативам, социальные объекты интегрированы в жилую застройку и доступны пешком. Транспортная система связывает пригород с центром города.

В подмосковных посёлках сложилась иная ситуация. Инфраструктура имеет временный или автономный характер: локальные очистные сооружения, скважины, проблемы с электроснабжением. Социальные объекты удалены, и их доступность обеспечивается преимущественно личным автомобилем, что усугубляется транспортными проблемами на выездах. Это приводит к созданию изолированных жилых образований, оторванных от системы городского обслуживания.

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что качество пригородной застройки является следствием не столько формального наличия регулирования, сколько последовательностью его применения. Там, где частная инициатива направляется в русло публичных интересов через систему правил и контроля, возникает устойчивая среда. Там же, где ключевые нормы градостроительного регулирования обходятся через правовые механизмы и подзаконные акты, результатом становится неорганизованная застройка с низким качеством жизни.

4. Механизм создания неорганизованной застройки

Нормативные противоречия как инструмент извлечения ренты

Ключевым условием, обеспечившим массовую неорганизованную застройку, стало противоречие между законодательными актами и подзаконными документами. Эта коллизия создала правовую лазейку, которая была децентрализовано использована различными участниками рынка.

Конфликт нормативных актов:

- Градостроительный кодекс: требует получения разрешения на строительство, разработки проекта планировки территории (ППТ) для комплексного освоения, обязывает застройщика создавать инженерную и социальную инфраструктуру

- Земельный кодекс: устанавливает приоритет сохранения сельскохозяйственных земель и запрещает их нецелевое использование

- Классификатор ВРИ (подзаконный акт): вводит виды разрешённого использования “для дачного строительства” и “ведения садоводства” на землях сельскохозяйственного назначения, создавая основную правовую лазейку

Данная схема была децентрализовано использована не «различными участниками рынка», а слаженной цепочкой бенефициаров:

- Крупные землевладельцы и девелоперы получают сверхприбыль за счет продажи земель сельхозназначения по цене, приближенной к землям под ИЖС, но без сопутствующих затрат на инфраструктуру.

- Кадастровые инженеры и проектировщики получают стабильный поток заказов на массовое оформление СРЗУ и межевых планов по упрощенной процедуре.

- Отдельные чиновники на муниципальном и региональном уровне получают возможности для коррупционных схем при формальном изменении ВРИ и «закрывании глаз» на нарушения.

Таким образом, создана саморегулирующаяся система, где все участники цепочки заинтересованы в ее сохранении. Интересы же конечного покупателя и общества, заинтересованного в развитии территорий, системно игнорируются.

Техническая схема обхода градостроительных требований

Конкретный механизм, позволивший узаконить массовую застройку на землях сельскохозяйственного назначения, реализовывался по следующей пошаговой схеме, которая исключала применение норм Градостроительного кодекса:

- Изменение вида разрешенного использования (ВРИ) исходного участка. Крупный земельный участок категории “земли сельскохозяйственного назначения” через решение местной администрации получал ВРИ “для дачного строительства” или “ведение садоводства”. Этот шаг создавал видимость легитимности последующих действий, поскольку данные ВРИ, согласно Классификатору, формально разрешали размещение жилых строений.

- Подготовка схемы раздела земельного участка (СРЗУ) без согласования. Собственник участка самостоятельно, руководствуясь коммерческой целесообразностью, составлял Схему раздела земельного участка (СРЗУ). Для будущих покупателей с рекламными целями готовилась Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). Эти документы не проходили процедуру согласования с органами архитектуры и градостроительства и не утверждались ими. Они носили информационный характер, но становились основой для кадастровых работ.

- Образование новых участков через межевой план с обходом требования о доступе. На основании неутвержденной СРЗУ кадастровый инженер готовил межевой план, в котором образовывались многочисленные мелкие земельные участки. Требование законодательства об обеспечении каждого образуемого участка доступом к землям общего пользования (улицам, дорогам) обходилось. Правовая особенность заключалась в следующем: на момент образования все новые участки принадлежали одному собственнику, и формально считалось, что он имеет доступ к каждому из них через смежные участки, также ему принадлежащие. Таким образом, требование о доступе считалось соблюденным на момент образования участков.

- Продажа участков и фиксация проблемы доступа. Когда образованные участки продавались разным собственникам, требование о доступе при совершении сделки купли-продажи уже не проверялось – это не требовалось по закону. В результате новые владельцы становились собственниками земельных участков, не имеющих законного и оформленного права прохода или проезда к публичным дорогам. Проблема доступа, решенная на этапе образования, становилась проблемой сообщества собственников.

Итог: обход градостроительного регулирования. В результате данной схемы градостроительные требования к планировке территории были нейтрализованы:

- отсутствовали официальные проезды и улицы;

- не формировались земли общего пользования;

- не создавались нормальные выезды на автодороги;

- отсутствовала общая собственность жителей на инфраструктуру.

Раздел большого участка на мелкие трактовался Росреестром как раздел земельного участка по решению собственника, а не как комплексное освоение территории, для которого по Градостроительному кодексу обязателен проект планировки и межевания территории. Федеральный закон № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества…” также не применялся, так как формально садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) не создавалось. Система государственной регистрации прав, действуя в рамках своих процедурных правил, оставила систему градостроительного регулирования без применения, легализовав застройку, соответствующую коммерческим, а не градостроительным требованиям.

Таким образом, система государственной регистрации прав самостоятельно, без участия органов архитектуры и строительного надзора и при минимальном вовлечении местных властей, используя ведомственные инструкции и подзаконные акты, организовала и легализовала массовую застройку пригородов крупного мегаполиса. Этот пример демонстрирует, что государственный аппарат способен решать поставленные задачи.

5. Сравнительный контекст и последствия

Американская модель регулирования

Отличие проявляется при анализе модели, применяемой в Соединенных Штатах. В ее основе лежит соблюдение установленных правил и приоритет общественных интересов. Система зонирования (zoning laws) и строительные нормы (building codes) представляют собой регламент, контролируемый на уровне округов (counties).

Каждая территория имеет определенные виды разрешенного использования. Строительство жилья на землях сельскохозяйственного назначения требует процедуры изменения зонирования с проведением публичных слушаний, что делает массовую застройку юридически невозможной.

Элементами данной системы являются:

- правила зонирования (Zoning Laws);

- соответствие Генеральному плану развития (Master Plan);

- строительный надзор на всех этапах.

Девелопер обязан обеспечить соответствие проекта нормативам, включая организацию доступа к участкам и системы инженерного обеспечения. Дополнительным фактором выступает позиция финансовых институтов — банки не предоставляют ипотечное кредитование на объекты, не соответствующие законодательным требованиям.

Данный подход создает систему, где частная инициатива реализуется в рамках публичных интересов, а качество среды обеспечивается как следствие регулирования.

Инфраструктурные и фискальные последствия

Фактором, определяющим разницу в качестве пригородной среды, является различие фискальных моделей финансирования инфраструктуры. Сравнение налоговых систем выявляет зависимость между объемом собираемых налогов на недвижимость и качеством предоставляемых публичных услуг. Американская модель показывает, что стандарты благоустройства обеспечиваются через систему целевого налогообложения, где размер налоговых поступлений определяет возможности муниципалитетов по содержанию территории.

Разрыв наблюдается в качестве и доступности публичной инфраструктуры. В США государство на уровне штата, округа, города несет ответственность за создание и содержание инфраструктуры. Налоги на недвижимость (Property Tax) обеспечивают качественные услуги.

Налоговая нагрузка на сопоставимую недвижимость в пригороде Нью-Йорка превышает нагрузку в Подмосковье. Это различие обусловлено разницей в ставках и философией налогообложения.

Философия и структура:

- подмосковье: налог разделен на земельный и на имущество. Объектом обложения служит кадастровая стоимость;

- пригород Нью-Йорка: действует единый налог на недвижимость (Property Tax), которым облагается стоимость объекта (земля + постройки). База оценки определяется по цене реальных сделок.

Сравнение нагрузок:

- подмосковье: суммарный годовой налог для участка в населенном пункте составляет ~42 000 руб. (~$470).

- подмосковье: суммарный годовой налог для участка в садоводстве составляет ~11 000 руб. (~$125).

- пригород Нью-Йорка: годовой платеж составляет $8 000 – $15 000+.

В российской модели налог не является значимым источником финансирования развития инфраструктуры. В американской модели Property Tax — основа местного самоуправления. Налоги направляются на содержание и развитие среды.

Это фискальное различие влияет на качество управления территорией. Ставки налога на недвижимость в американской модели позволяют муниципалитету организовать профессиональное управление. В то же время порядок управления, предписанный для российских садоводств законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества…», является прямым следствием минимальных налоговых ставок. Он предполагает, что территорией управляет общее собрание из сотен или тысяч садоводов, которое выбирает правление из числа таких же непрофессионалов. Низкие налоги не позволяют муниципалитету взять на себя функцию управления, перекладывая ее на жителей.

Различие отражает раскол в подходах: модель в Подмосковье минимизирует текущие расходы владельца, но перекладывает решение инфраструктурных проблем на него, тогда как модель Нью-Йорка предполагает коллективные расходы через налоги для обеспечения услуг.

В российской модели возник фискальный разрыв: муниципалитеты не получают достаточно средств от новой застройки для ее обустройства. Низкие налоги и отсутствие механизмов финансирования инфраструктуры ограничивают интерес местных властей к развитию. Если стоимость создания инфраструктуры на один участок составляет около 1 000 000 рублей, для аккумулирования этой суммы за счет ежегодных налогов потребуется около 90 лет. Это приводит к созданию домов с автономными системами жизнеобеспечения.

Анализ показывает, что качество инфраструктуры определяется не столько платежеспособностью населения или застройщиков, сколько выбранной моделью налогообложения. Фискальный разрыв между системами проявляется в том, что в одном случае низкие налоги приводят к деградации публичной инфраструктуры и перекладыванию расходов на собственников, в другом – высокие налоговые поступления создают замкнутую систему самофинансирования территории. Это опровергает распространенное заблуждение о том, что проблемы подмосковной застройки связаны с недостатком частных инвестиций, и показывает их природу, коренящуюся в фискальной политике.

Низкие налоги — это не благо для жителя, а приговор для территории. Они создают фискальную ловушку: муниципалитет не имеет средств на развитие, а жители оказываются в плену у некомпетентных и неподконтрольных ТСЖ или СНТ, вынужденные самостоятельно решать инфраструктурные проблемы. Это классическая модель «приватизации прибыли и социализации издержек»: прибыль от продажи участков и домов присваивается девелопером, а многомиллионные затраты на будущее обустройство территории перекладываются на покупателей и местный бюджет.

Культурно-исторический контекст и институциональная инерция

Важную роль в воспроизводстве проблемной модели играет культурный контекст. “Дачная культура” российского среднего класса сформировала особое отношение к загородной недвижимости, где отсутствие центральных коммуникаций воспринимается не как признак бедности, а как отдых на природе. Девелоперы успешно эксплуатируют эту ностальгию, предлагая “усовершенствованную дачу” - коттедж без соответствующей инфраструктуры.

Критика “не покупайте такое жильё” несостоятельна из-за отсутствия альтернативы. Легального, качественного предложения в низко- и среднеценовом сегменте практически нет. Исторические деревни в ближнем Подмосковье либо вымерли, либо превращены в такие же спекулятивные объекты. Для многих это единственный способ получить собственное жильё хоть с каким-то участком земли. Предложение «покупать дом в деревне за 200 км от Москвы вместо Одинцовского района» не является решением проблемы. Такой выбор предполагает совершенно иной образ жизни, связанный с удаленностью от работы, социальной инфраструктуры и привычной среды. Это не альтернатива подмосковному жилью, а принципиально другой вариант, сопоставимый с переездом в другой регион.

Феномен закрытости как следствие институционального провала

Высокие заборы, частные скважины и охраняемые КПП - это не прихоть жителей, а рациональная реакция на отсутствие публичных услуг и безопасности. Примерно 80% вновь застроенных территорий представляют собой закрытые образования, что отражает кризис публичного доверия и недееспособность государства в обеспечении базовых условий комфортной среды.

Американская модель демонстрирует иной подход: открытые улицы, интегрированные в общую транспортную сеть, централизованные инженерные системы, финансируемые за счёт налоговых поступлений. Лишь около 15% территорий имеют ограниченный доступ, что отражает сбалансированное сочетание приватности и интеграции.

6. Вторичность конфликта девелоперов и покупателей

Традиционное противостояние «жадный застройщик и обманутый покупатель» является не причиной, а следствием и симптомом более глубокой институциональной проблемы. Этот конфликт не ведет к системным изменениям, а лишь воспроизводит порочную модель, заложенную противоречивым регулированием.

Почему этот конфликт не обладает преобразующей энергией? Обе стороны вынуждены действовать в логике, навязанной им системой. Застройщик-спекулянт максимизирует прибыль при минимизации издержек в условиях, где это рационально - его цель продать право на участок, а не создать среду обитания. Вкладываться в дороги, канализацию и школы нерационально с точки зрения его бизнес-модели. Покупатель действует в логике индивидуальной выгоды - его цель максимально дешёво получить “кусочек земли” недалеко от города, надеясь, что инфраструктуру сделают “за него”.

Оба играют по правилам, где главная ценность - сиюминутная экономическая выгода, а не долгосрочное качество жизни. Они торгуются из-за стоимости сотки и метража дома, но саму систему - где застройщик не обязан создавать нормальные дороги и коммуникации - не оспаривают. Их спор похож на ссору пассажиров в тонущей лодке за лучшее весло - это не остановит течь и не заставит лодку плыть быстрее.

Победа одной из сторон не меняет системных принципов. Если покупатели добьются ликвидации управляющей компании, ответственность ляжет на узкий круг активных жителей без гарантий снижения цены. Если победят застройщики, они продолжат продавать “воздух” в чистом поле. Конфликт лишь перераспределяет бремя между частными агентами, оставляя неизменной порочную логику системы.

Роль государства: создатель противоречий и бездействующий арбитр

Над этим конфликтом находятся не “создатели правил игры”, а создатели противоречивых правил и бездействующий арбитр. Государство не установило четкие правила для “казино”, а раздало часть колод разным игрокам, отказавшись быть крупье и следить за честностью игры.

Именно государство:

- создало системное противоречие между Земельным и Градостроительным кодексами с одно стороны и подзаконным актом – Классификатором видов разрешенного использования;

- разрешило через подзаконные акты жилую застройку на землях сельхозназначения;

- ввело упрощённые процедуры легализации (“дачная амнистия”);

- не обеспечило применение существующих норм и контроль за их соблюдением.

Государство создало лабиринт противоречивых предписаний, где выживает не сильнейший в созидании, а наиболее адаптивный в обходе регуляторных барьеров. И застройщик, и покупатель - лишь акторы, вынужденные играть по навязанным им противоречивым правилам.

Система работает как казино без крупье: игроки конфликтуют между собой, но настоящая проблема – в отсутствии арбитра, способного соблюдать правила и пресекать мошенничество. Пока эта система сохраняется, любой конфликт внутри неё бессмыслен для изменения сути процесса.

Нормативные условия воспроизводства конфликта

Корень проблемы лежит в системных условиях:

- Регуляторная шизофрения: одновременное существование взаимоисключающих норм в разных кодексах и подзаконных актах.

- Селективный регулирование: выборочное применение правил, когда регистрация прав важнее соблюдения градостроительных норм.

- Нормативная безответственность: отсутствие разграничения полномочий и ответственности между уровнями власти

Эти условия создают среду для воспроизводства конфликтов между девелоперами и покупателями, которые являются лишь симптомами глубинного нормативного разлада.

До тех пор пока не будет преодолена базовая нормативная проблема – противоречивость регулирования и безответственность государства - конфликт “застройщик-покупатель” будет оставаться вторичным явлением, не способным привести к изменениям в качестве загородной застройки.

Заключение

Сравнительный анализ показывает: хаотичная застройка Подмосковья — это не «стихия рынка», а результат системы, в которой интересы застройщиков доминируют над потребностями будущих жителей. В отличие от этого, планирование американских пригородов подчинено чётким правилам: зонированию, приоритету генерального плана и многоуровневому контролю, которые защищают права и интересы жителей, направляя частную инициативу на создание удобной и комфортной среды.

В Подмосковье проблема заключается не в отсутствии правил, а в их системном обходе. Градостроительный кодекс перестал применяться к землям сельскохозяйственного назначения после того, как Росреестр начал использовать Классификатор видов разрешённого использования, не учитывая запрет Земельного кодекса на строительство на сельхозугодьях. Данный подзаконный акт позволил размещать жильё на землях сельскохозяйственного назначения под видом «садоводства» или «дачи».

Дополнительную возможность для обхода норм создал правовой механизм: при разделе участков доступ к ним считался обеспеченным, поскольку все они принадлежали одному владельцу. После продажи участков разным собственникам эта условность переставала действовать, оставляя новых владельцев без оформленного проезда к дорогам.

Сочетание подзаконных норм и указанного механизма привело к распространению неорганизованной застройки.

Различие между двумя моделями состоит в том, что в США качественная среда – это результат применения правил, тогда как в России сложившаяся застройка — следствие их обхода и недостаточного контроля. Регистрационная система, основанная на подзаконных актах, позволила легализовать строительство без выполнения основных требований Градостроительного кодекса: без проектов планировки территории, формирования земель общего пользования и обеспечения инженерной и транспортной инфраструктуры.

Точечные действия муниципалитетов по присвоению адресов или изменению зонирования не решают системной проблемы. Застройка осуществлена без планирования, и исправить ее последствия затруднительно и экономически нецелесообразно. Созданные поселки представляют собой наборы изолированных участков без связи с окружающей территорией, с автономными системами жизнеобеспечения и отсутствием социальной инфраструктуры.

Существенные изменения в сложившейся ситуации маловероятны в краткосрочной перспективе. Существующая модель воспроизводства застройки устойчива и выгодна группам, извлекающим доход из перепродажи прав на застройку без создания полноценной среды. Наиболее реалистичными остаются индивидуальные подходы: покупателям следует тщательнее оценивать риски и закладывать дополнительные расходы на самостоятельное обустройство, а муниципалитетам – предпринимать точечные улучшения в рамках действующей нормативной базы.

Таким образом, проблема качества пригородной застройки является не следствием рыночных процессов или действий отдельных участников, а результатом недостатков нормативного регулирования, при котором основные градостроительные нормы были нейтрализованы подзаконными актами и отсутствием контроля за их соблюдением.

20 сентября 2025 г.