Статья

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

- 1. Исходные условия: законы, сроки и провал (1991-1992)

- 2. Административная импровизация: предвыборный указ 1996 года

- 3. Фиктивная капитализация: как земельные доли «запихивали» в уставные капиталы

- 4. Легитимация хаоса: Земельный кодекс 2001 года и его роль

- 5. Распределение активов: битва титулов

- 6. Девелоперский гешефт: финальная стадия передела

История российской земельной реформы начала 1990-х — это не просто хроника правовых экспериментов, а наглядный пример того, как благие намерения, подкрепленные политической волей, могут обернуться переделом собственности. На фоне масштабных преобразований в экономике именно земля стала ключевым активом, судьба которого предопределила дальнейшее развитие целых отраслей и регионов.

Вместо прозрачного перехода к рыночным отношениям реформа породила правовой хаос, который был впоследствии не разрешен, а легитимизирован. Это привело к масштабным судебным баталиям, перераспределению активов и формированию новой иерархии собственников.

В данной статье мы поэтапно разберем, как законодательные коллизии, административная импровизация и судебные решения создали механизм, позволивший узкому кругу лиц стать бенефициарами реформы, в то время как государство и большинство граждан остались на обочине этого процесса.

1. Исходные условия: законы, сроки и провал (1991-1992)

Процесс приватизации сельскохозяйственных земель в ходе земельной реформы начала 1990-х годов регулировался указами Президента Российской Федерации и принимаемыми в их исполнение постановлениями Правительства. Ключевые документы, определившие правовые основы и механизмы реформы:

-

Указ Президента РФ от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР».

-

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов».

-

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Рекомендации от 14 января 1992 г. «По реорганизации колхозов и совхозов».

-

Указ Президента РФ от 02.03.1992 № 213 “О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан”.

-

Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса».

Основные этапы приватизации сельскохозяйственных земель, установленные указами Президента и постановлениями Правительства, представлены в таблице ниже.

Таблица: этапы приватизации сельскохозяйственных земель

| № | Этап | Содержание | Участники | Сроки/Условия |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Создание комиссии | Формируется реорганизационная комиссия для управления процессом. | Представители администрации, трудового коллектива, местной власти, кредиторов. | Утверждается районной комиссией по приватизации. |

| 2 | Общее собрание | Коллектив принимает ключевые решения: о форме собственности, перечне участников, выкупе земель. | Трудовой коллектив (работники, пенсионеры). | Решения должны быть приняты до 01.03.1992. |

| 3 | Определение долей | Расчет земельных и имущественных паев для каждого участника. | Реорганизационная комиссия, бухгалтерия хозяйства. | Земельная доля определяется в га или в денежном выражении (50-кратный налог). |

| 4 | Выделение доли | Владелец доли решает, как ее использовать: выйти из хозяйства, внести в уставный фонд, продать. | Владельцы земельных и имущественных паев. | Выделение земли в натуре — не более предельной нормы. |

| 5 | Регистрация прав | Оформление права собственности на землю и регистрация новых хозяйствующих субъектов. | Местные Советы народных депутатов. | Все предприятия должны быть зарегистрированы до 01.01.1993. |

| 6 | Создание ассоциаций (опционально) | Новые владельцы могут добровольно объединиться для совместного использования инфраструктуры. | Новые собственники (фермеры, предприятия). | Строго на добровольной основе. |

Данные нормативно-правовые акты установили императивные сроки и исключительную процедуру проведения реформы. В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 29.12.1991 № 86, колхозы и совхозы были обязаны до 1 января 1993 года провести реорганизацию и привести свой статус в соответствие с законом, то есть прекратить существование в прежней форме.

Право на принятие решения о реорганизации и, что главное, о приватизации земель, в соответствии с пунктом 9 Постановления № 86 и пунктом 9 Положения, утвержденного Постановлением № 708, принадлежало исключительно трудовым коллективам этих хозяйств. Никакие иные органы или лица таким правом не наделялись.

Таким образом, юридический срок для легитимной приватизации земель истек 31 декабря 1992 года — одновременно с окончанием срока реорганизации и прекращением существования колхозов и совхозов как юридических лиц и, что принципиально, как субъектов, чьи трудовые коллективы были единственным законным инициатором этого процесса.

Всё, что происходило после этой даты под видом «приватизации», являлось законодательной фикцией, поскольку единственный субъект, уполномоченный её инициировать и провести, — трудовой коллектив колхоза или совхоза — перестал существовать. Последующие указы и постановления (такие как Указ Президента РФ от 07.03.1996 № 337) регулировали лишь административные процедуры по оформлению прав на уже приватизированные активы, но не могли возобновить или продлить сам процесс приватизации, юридически завершенный в 1992 году.

Фактически приватизация земель была проведена в ничтожном объёме:

-

в Московской области к началу 1993 года приватизированы земли лишь 18% хозяйств;

-

по России в целом — около 1%.

После официального завершения приватизации 31 декабря 1992 года местные власти, действуя в строгом соответствии со статьёй 18 Земельного кодекса РСФСР, оформили реорганизованным предприятиям (АОЗТ, СПК) право бессрочного (постоянного) пользования на земли, сохранившие статус государственной собственности. На этом законодательно предусмотренный этап реформы был исчерпан: в результате 99% сельскохозяйственных земель страны остались в собственности государства, а сама земельная реформа — формально завершенной.

Таким образом, первые результаты земельной реформы показали, что существующий коллективный земельный строй пользуется поддержкой большинства населения, а идея самостоятельного, неколлективного ведения хозяйства не нашла ожидаемого отклика. Низкие показатели приватизации свидетельствуют о том, что изначальный стимул — желание вести собственное хозяйство — не сработал.

Осознав это, авторы реформы были вынуждены срочно искать другие механизмы для стимулирования процесса. Таким новым и главным стимулом стало предложение не права обрабатывать землю, а права продать её. Расчет был на то, что возможность получить моментальную денежную выгоду от реализации земельных паёв окажется более весомым аргументом для работников, чем перспектива самостоятельного и рискованного фермерского труда. Это смещение акцентов с производства на рыночный оборот земли стало ключевым поворотом в дальнейшей реализации аграрной политики.

Далее началась административная импровизация, которая разрушила хрупкую гармонию начала реформы и породила правой хаос.

2. Административная импровизация: предвыборный указ 1996 года

В 1996 году, в преддверии президентских выборов, был издан Указ Президента РФ от 07.03.1996 № 337 «О реализации конституционных прав граждан на землю». Его ключевой целью была демонстративная защита прав граждан и ускоренное завершение земельной реформы. Указ предписывал в срочном порядке обеспечить выдачу свидетельств о праве собственности на земельные доли (п. 3) и направить всем собственникам извещения о порядке их получения (п. 9).

Однако при попытке его исполнения выяснилось, что исходные условия для этого отсутствуют. Поскольку законный процесс приватизации земель коллективами колхозов и совхозов к 1993 году так и не состоялся, заявления о приватизации от этих коллективов в местную администрацию не поступали, а реальных и легитимных списков лиц, имеющих право на земельные доли, не существовало. Фактической приватизации, предусмотренной Постановлением № 86, проведено не было.

В результате, для формального выполнения предвыборного поручения, списки «дольщиков» пришлось составлять задним числом. Право на земельную долю, по сути, принудительно передавалось гражданам, которые зачастую не только не изъявляли своей воли на приватизацию, но и не понимали сути происходящего. Это была административная импровизация, призванная симулировать выполнение реформы.

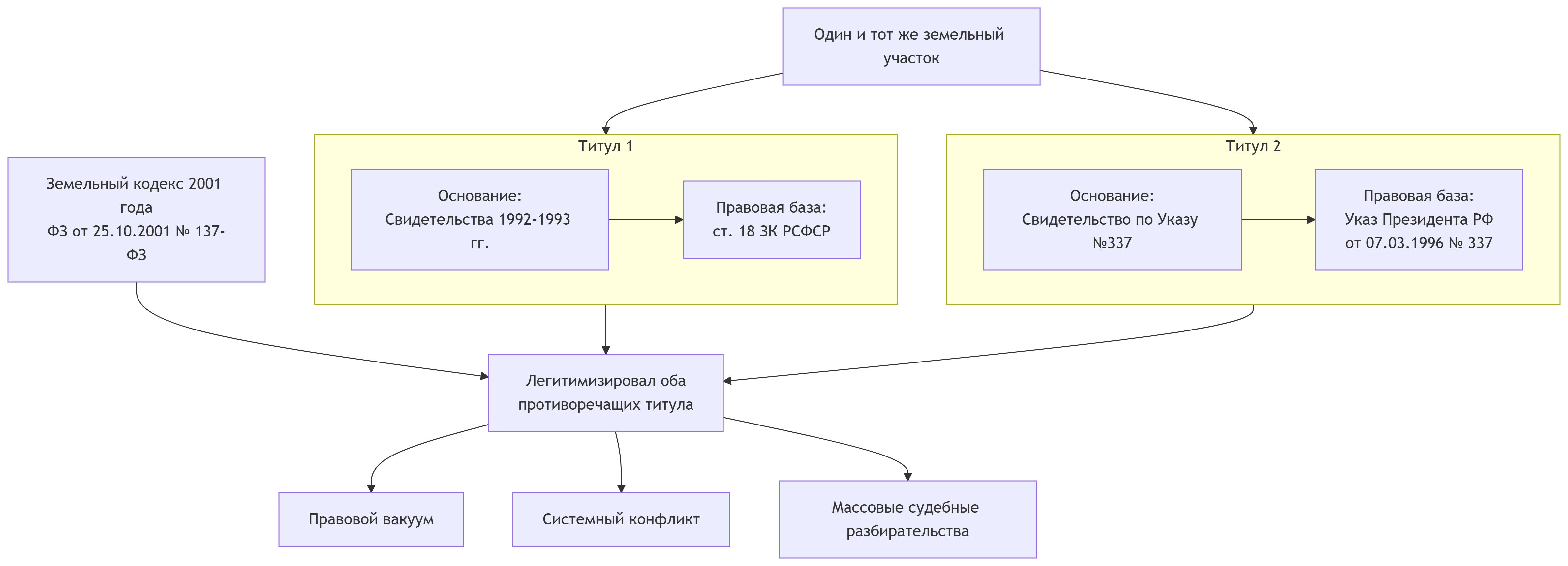

Данные действия создали правовой вакуум и системный конфликт правовых титулов. На одну и ту же землю стали претендовать два «владельца»: сельскохозяйственные предприятия, получившие от местных властей государственную землю на праве постоянного (бессрочного) пользования на основании ст. 18 ЗК РСФСР, и граждане, получившие в 1996 году свидетельства о праве собственности на земельную долю. Ни суды, ни органы власти не имели правовых механизмов для разрешения этого коллапса, который сохранялся несколько лет вплоть до принятия нового Земельного кодекса.

Таким образом, политическая воля, направленная на легитимацию прав граждан, в условиях отсутствия первоначального законного основания для этих прав нарушила хрупкий правовой порядок, сложившийся после 1992 года, и породила конфликты, подрывающие основы права собственности.

3. Фиктивная капитализация: как земельные доли «запихивали» в уставные капиталы

Массовая выдача свидетельств на земельные доли по Указу № 337 в 1996 году создала не только правовой хаос, но и новый экономический соблазн для директоратов сельхозпредприятий, реорганизованных в акционерные общества закрытого типа (АОЗТ). Вступивший как нельзя кстати 1 января 1996 года Федеральный закон № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставил для этого формальный инструментарий.

Ключевое противоречие заключалось в следующем: АОЗТ на руках имели свидетельства о праве постоянного (бессрочного) пользования землей. Однако этот правовой титул, выданный государством, не создавал финансового актива в бухгалтерском понимании — земля не становилась собственностью предприятия и не могла быть полноценно использована в коммерческом обороте (продана, заложена под кредит). В то же время у граждан, большинство из которых были работниками этих же АОЗТ, стали появляться свидетельства о праве собственности на земельные доли — уже готовый финансовый актив.

Закон «Об акционерных обществах» позволял вносить в уставный капитал имущество и имущественные права. Для директоров АОЗТ это стало решением проблемы: необходимо было легально превратить землю из режима пользования в режим собственности общества. Процедура, прописанная в законе, была четкой:

- Владелец доли должен был принять решение о её внесении в уставный капитал.

- Земельная доля подлежала обязательной денежной оценке. Если её стоимость превышала 200 МРОТ, требовался независимый оценщик (ст. 34 ФЗ «Об АО»).

- Общество было обязано выдать акционеру акции общества в количестве, эквивалентном стоимости внесённой доли.

Цитата из Закона (ст. 34, п. 3): «Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями. <…> Если номинальная стоимость акций… составляет более двухсот установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций…»

На практике эта процедура была повсеместно извращена и превратилась в фикцию. Вместо неё применялась упрощённая схема, которую точнее назвать не «внесением», а «запихиванием» долей в уставной капитал. Основные нарушения заключались в следующем:

- Денежная оценка была фиктивной. Её результаты не оформлялись надлежащим образом, а саму оценку часто заменяла произвольная цифра, проставленная в списке участников общего собрания напротив фамилии владельца доли.

- Требование о выдаче акций игнорировалось. Ключевая норма закона повсеместно нарушалась: люди передавали свои доли, но акционерами так и не становились, не получая никакого эквививалента. Их права на участие в управлении и на дивиденды оставались лишь на бумаге протоколов, которые часто составлялись задним числом.

- Сделка приобретала безвозмездный характер. Таким образом, актив (земельная доля) переходил от гражданина к предприятию на безвозмездной основе, что являлось нарушением норм гражданского и корпоративного права.

Этот механизм позволил АОЗТ быстро и бесплатно сконцентрировать в своей собственности огромные земельные массивы. Те предприятия, которые успели провести эту сомнительную операцию, получили конкурентное преимущество — реальный земельный актив на балансе. Те же АОЗТ, которые действовали в правовом поле и не пошли на фиктивную капитализацию, остались с юридически уязвимым правом постоянного пользования и впоследствии проигрывали суды владельцам долей, так как суды вставали на сторону титула собственности, а не пользования.

Таким образом, закон «Об акционерных обществах», призванный упорядочить корпоративные отношения, стал на практике инструментом для принудительного и противозаконного выкупа земель у населения по нулевой цене, заложив основу для последующих конфликтов и передела собственности. Процедура внесения земельных долей в уставной капитал в последующем стала предметом судебных разбирательств между руководством агрохолдингов (АОЗТ) и владельцами долей, оспаривавшими законность этих сделок.

4. Легитимация хаоса: Земельный кодекс 2001 года и его роль

Принятие нового Земельного кодекса Российской Федерации в 2001 году стало ключевым моментом, который не разрешил накопившиеся противоречия, а, напротив, легитимизировал правовой хаос, возникший в результате действий середины 1990-х годов. Вместо проведения инвентаризации прав и признания ничтожными свидетельства, выданные с нарушением первоначального порядка приватизации, федеральный законодатель пошел по пути наименьшего сопротивления.

Статья 12 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» предписала признать действительными все ранее выданные документы, удостоверяющие права на землю, включая те самые свидетельства о праве на земельные доли, которые были массово выданы в 1996 году вне правового поля. Этот шаг не устранил коллизию, а возвел ее в ранг закона, создав систему двойного учета земель.

В результате на одну и ту же землю возникли два взаимоисключающих и законных титула:

- Право постоянного (бессрочного) пользования сельскохозяйственных предприятий (АОЗТ, СПК), основанное на свидетельствах, выданных местными администрациями в 1992–1993 годах в точном соответствии со ст. 18 ЗК РСФСР после официального завершения реформы.

- Право долевой собственности граждан, основанное на свидетельствах, выданных в 1996 году в исполнение Указа № 337.

Земельный кодекс 2001 года не предложил механизма разрешения этого фундаментального противоречия. Он лишь констатировал действительность обоих прав, создав идеальные условия для массовых судебных разбирательств. Фактически, государство законодательно санкционировало ситуацию, при которой права одних лиц могли быть реализованы только через нарушение столь же законных прав других. Это не решение проблемы, а ее институционализация и создание правовой основы для многолетнего передела собственности через суды, где победа определялась не столько первоначальной законностью титула, сколько экономической целесообразностью и политической конъюнктурой.

5. Распределение активов: битва титулов

Легитимизация Земельным кодексом земельных долей и права бессрочного (постоянного) пользования землей создала правовые предпосылки для формирования и последующего присвоения земельных активов. Ключевым механизмом этого процесса стала Первая Правовая линия, в рамках которой происходило системное обнуление права бессрочного (постоянного) пользования. Принципиальная правовая борьба развернулась между, с одной стороны, сельскохозяйственными предприятиями, владевшими землей на этом праве на основании легитимных свидетельств 1992–1993 гг., и, с другой стороны, коалицией из владельцев земельных долей, средних предпринимателей, формирующихся агрохолдингов и девелоперов, заинтересованных в проектах масштабной застройки сельскохозяйственных угодий. Суды массово и с высокой степенью предсказуемости отказывали в признании прав на землю, находящуюся в государственной собственности, на праве постоянного пользования. Причина такой единообразной судебной практики носила не правовой, а экономический характер: признание прав за сельхозпредприятием означало необходимость последующего выкупа земельных участков у государства по полной рыночной цене для вовлечения их в оборот, в то время как признание прав за дольщиками позволяло запустить землю в рыночный оборот немедленно и безвозмездно, поскольку они уже обладали статусом «собственников». Таким образом, судебная система, по сути, выбирала экономически наиболее эффективный для частных участников рынка вариант, минимизируя совокупные трансакционные издержки и открывая путь для стремительного перераспределения собственности. Суды выступили не арбитрами, а «архитекторами рынка» по заданным правилам. Битву с дольщиками сельскохозяйственные предприятия проиграли с разгромным счетом при молчании государства, которое безучастно наблюдало, как государственные земельные активы стоимостью в триллионы рублей переходят в частные руки.

На Второй Правовой линии столкновение переместилось в плоскость конфликта между отдельными владельцами долей и корпоративными структурами, составившими костяк будущих агрохолдингов. Предметом судебных разбирательств стала законность передачи земельных паев в уставные капиталы сельскохозяйственных предприятий (АОЗТ, СПК). Истцы оспаривали легитимность проведения общих собраний, достоверность подписей в протоколах и, что наиболее существенно, самый факт получения их персонального согласия на отчуждение долей. Судебная практика по данным спорам отличалась противоречивостью, и ее исход напрямую зависел от экономического интереса, стоявшего за владельцем пая. Если за дольщиком стояли средние предприниматели, заинтересованные в консолидации земель для сельхозпроизводства, у него появлялись шансы на успех. Если же за ним стояли девелоперы, нацеленные на скупку долей для последующей масштабной застройки, победа становилась предрешенной. Однако если дольщик действовал в одиночку, не подкрепленный ресурсами внешних инвесторов, его доля практически всегда беспрепятственно переходила в уставный капитал корпораций. В результате большинство бывших работников совхозов, так и не став реальными собственниками земли, превращались в наемных работников агрохолдингов. Настоящими бенефициарами оказались лишь те, кому удалось продать свои паи самостоятельным фермерам или, в исключительных случаях, — девелоперским компаниям.

Таким образом, в результате двух Правовых линий, определивших судьбу земельной реформы, сформировалась иерархия победителей и проигравших.

Главными бенефициарами стали:

- Крупные агрохолдинги и девелоперы, которые, консолидировав земельные активы через уставные капиталы и скупку долей, получили в распоряжение огромные ресурсы с минимальными издержками.

- Средние предприниматели, сумевшие легитимизировать свои притязания на часть земель для ведения сельского хозяйства.

Проигравшими оказались:

- Государство, которое утратило контроль над триллионами рублей земельных активов и роль арбитра, добровольно передав ее судам.

- Сельскохозяйственные предприятия (АОЗТ, СПК), владевшие землей на праве бессрочного (постоянного) пользования и лишившиеся прав на землю и, как следствие, основы своего экономического существования.

- Подавляющее большинство рядовых дольщиков, которые, не получив реальной собственности, превратились из формальных владельцев паев в наемных работников с утраченными правами.

Таблица: Иерархия победителей и проигравших земельной реформы

| Категория | Статус | Ключевые выгоды/потери | Механизм получения выгоды/ущерба |

|---|---|---|---|

| Главные бенефициары | Победители | ||

| Крупные агрохолдинги и девелоперы | Победители | Консолидация огромных земельных активов с минимальными издержками; сверхприбыли от изменения ВРИ земель | Фиктивная капитализация долей в уставные капиталы; скупка долей у населения; лоббирование изменения вида разрешенного использования (ВРИ) |

| Средние предприниматели | Победители | Легитимизация прав на часть земель для ведения сельского хозяйства | Успешное участие в судебных спорах; скупка долей для ведения собственного бизнеса |

| Основные пострадавшие | Проигравшие | ||

| Государство | Проигравший | Утрата контроля над триллионами рублей земельных активов; недополучение бюджетных платежей | Добровольная передача роли арбитра судам; легитимация правового хаоса Земельным кодексом 2001 года |

| Сельхозпредприятия (АОЗТ, СПК) | Проигравший | Потеря прав на землю и ликвидация основы экономического существования | Проигрыш судов владельцам долей; аннулирование права постоянного пользования |

| Рядовые владельцы земельных долей | Проигравший | Превращение из формальных собственников в наемных работников без прав на землю | Принудительная и безвозмездная передача долей в уставные капиталы; отсутствие реальных акций и дивидендов |

| Косвенные участники | Смешанный результат | ||

| Местные власти и Росреестр | Бенефициары системы | Рентные платежи от девелоперов за изменение ВРИ; коррупционная рента | Организация процесса перевода земель; подписание разрешений на изменение ВРИ |

| Покупатели жилья в новостройках | Ситуативные проигравшие | Относительно низкие цены на жилье / отсутствие инфраструктуры и чувство обмана | Участие в схеме как конечные потребители / недостроенные дороги и коммуникации |

Ключевой причиной такого исхода стала не правовая логика, а экономическая целесообразность. Суды, выступая de facto архитекторами рынка, сознательно выбирали варианты, которые минимизировали трансакционные издержки для его участников и максимально ускоряли передел собственности, часто в ущерб законности.

Одним из главных последствий этого передела стало то, что земля, наконец, обрела своего реального собственника. Новые владельцы, не обремененные историческими обязательствами и моральными долгами перед прежними коллективами, смогли начать ее максимально рентабельное использование. Наиболее ярко это проявилось в успехах девелоперских проектов, которые превратили бывшие колхозные поля в самые доходные активы современной России.

6. Девелоперский гешефт: финальная стадия передела

Благодаря принятию Земельного кодекса, создавшему юридическую лазейку для изменения вида разрешенного использования земель без изменения их категории, начался перевод сельхозугодий под дачную и садовую застройку. Под садоводство, огородничество и дачное хозяйство по стране было отведено около 1 млн га сельскохозяйственных угодий. Формально законодательство требовало компенсировать государственные потери: застройщик обязан был внести в областной бюджет разницу между кадастровой стоимостью сельхозугодий (1–3 руб./м²) и стоимостью земель под застройку (до 1000 руб./м²). Однако на практике это требование часто игнорировалось, что и стало основным источником сверхприбылей.

Круг выгодополучателей реформы окончательно сформировался:

- девелоперы, получившие ключевой актив — землю — практически бесплатно, избежав как выкупа у государства, так и законных платежей за изменение ее целевого назначения;

- конечные покупатели, ставшие невольными соучастниками схемы, получившие относительно низкие цены на «приватизированную» землю.

Сэкономленные на выплатах в бюджет миллиарды рублей нечестно делились между девелоперами и покупателями. В итоге основную предпринимательскую прибыль получили девелоперы, а пассивные покупатели — лишь небольшую скидку на участок. Однако последние быстро осознали, что их «выгода» оказалась мизерной на фоне сверхприбылей застройщиков. Около 30% активных покупателей, действуя в обход общих схем, смогли самостоятельно арендовать и выкупить землю под застройку напрямую у муниципалитетов, получив по-настоящему значительную выгоду. Недовольство же остальных вылилось в требования снизить цены и достроить инфраструктуру, ведь именно новоиспечённые собственники участков в посёлках эконом-класса оставались с недостроенными дорогами, отсутствующими коммуникациями и чувством глубокого обмана.

При этом итоговое качество жизни напрямую зависело от платежеспособности покупателей:

- Состоятельные покупатели получили благоустроенные элитные поселки с полным набором коммуникаций и охраной.

- Бизнес-класс довольствовался поселками с неплохими условиями, но значительными ежемесячными платежами на содержание.

- Покупатели участков в посёлках эконом-класса стали заложниками проблемных, недофинансированных территорий, требующих постоянных дополнительных вложений в их обустройство и содержание. Любые их попытки оспорить в суде непосильные платежи управляющих компаний лишь окончательно легитимизировали юридически уязвимые, зачастую незаконно переведенные под застройку территории.

Особую роль в этом процессе сыграли местные власти и Росреестр, выступившие теневыми организаторами. Без их молчаливого или активного соучастия ни один перевод земли был бы технически невозможен. Именно они подписывали разрешения на изменение ВРИ, вносили записи в ЕГРН. Их действия создали систему, в которой игнорирование закона стало нормой.

Таким образом, был создан самовоспроизводящийся механизм присвоения. Девелоперы, получившие сверхприбыль, были заинтересованы в сохранении существующих правил игры и делились рентой с остальными участниками схемы, обеспечивавшими её работу. Региональные бюджеты, которые должны были получить миллиарды платежей за изменение ВРИ, оставались ни с чем, что, в свою очередь, создавало искусственный дефицит средств на ту самую инфраструктуру (дороги, школы, поликлиники), которую теперь были вынуждены требовать новые жители. Создав и легитимизировав правовой хаос, государство позволило своим же органам власти стать бенефициарами нарушения правил.

Земельная реформа не просто провалилась — она стала образцом того, как можно легализовать незаконное обогащение под прикрытием «рыночных преобразований». Главным же пострадавшим оказалось государство: его бюджет лишился доходов, а его институты — доверия граждан.

Хронология земельной реформы:

- 1991-1992: законная приватизация.

- 1992-1993: земли переданы АОЗТ в пользование.

- 1996: Указ №337 → массовая выдача свидетельств о собственности дольщикам.

- 1996-2000-е: фиктивная капитализация долей в уставные капиталы АОЗТ.

- 2001: Земельный кодекс → легитимация хаоса.

- 2000-е: судебные битвы → победа дольщиков/агрохолдингов над АОЗТ.

Неужели столь сложная и противоречивая схема приватизации с выдачей виртуальных земельных долей, породившая правовой хаос и многолетние конфликты, была единственным путём? Не проще ли было сразу передать землю в собственность реорганизованных коллективных предприятий, которые, руководствуясь рыночной логикой, позднее могли бы добровольно объединяться в эффективные агрохолдинги, а для реальных фермеров — создать прозрачный механизм выдела участков? Или за этой намеренной сложностью скрывалась иная, более прагматичная цель, которую и достигли в итоге?

Остается еще вопрос, были ли архитекторы этой системы наивными романтиками рыночных преобразований или же ее расчетливыми инженерами.

25 августа 2025 г.